|

|

| No25201−16 | 坂本城 | (さかもとじょう) |

|

|

| 城址碑 | 本丸石垣の湖中の発見地 |

| ◆ 城郭の概要 |  来迎寺の移築門 |

| 別 名 : | |

| 所在地 : 大津市下阪本三丁目 | |

| 築城年 : 元亀3年(1572) | |

| 形 式 : 水城 | |

| 遺 構 : 石垣、堀跡、 | |

| 訪城日 : 平成24年3月17日 |

| ◆ 歴 史 |

| 元亀元年12月織田信長軍と浅井・朝倉軍が戦った「志賀の陣」の和睦がなった後、信長は明智光秀を宇佐山城に入れ、湖西の土豪たちを懐柔させ延暦寺との間を分断、元亀2年(1571)9月12日延暦寺を焼き打にした。 光秀は、この功を認められ、志賀郡5万石を与えられ、比叡山と湖上交通の監視を役目とする坂本城の築城を命ぜられた。元亀2年末には築城に取り掛かり、元亀4年(1573)6月頃にはほぼ完成したとされている。その後、天正8年(1580)3月13日から坂本城の普請を再度行っている。 この坂本城は、本丸が琵琶湖に突き出し、天主と小天守が構えられた水城で、安土城に次いで有名であったとの記録が残されている。 さて元亀3年以降、光秀はこの坂本を拠点に信長の命を受け、近江平定に奔走し、同年7月湖上から海津、塩津、竹生島の浅井軍を攻め打撃を与え、翌元亀4年2月将軍義昭の命を奉じて石山・今堅田に挙兵した光浄院暹慶、山中城主磯谷久次らを退去させるなど目覚ましい活躍をしている。このように光秀の坂本城は、丹羽長秀の佐和山城と共に、近江平定の二大拠点であった。 しかし、天正10年(1582)6月2日光秀は本能寺に主君織田信長を、二条御所に信長嫡男の織田信忠を急襲し、自刃に追い込んだ。そして安土城を占拠し、娘婿の明智秀満を入れ、13日光秀は天王山に羽柴秀吉を迎え撃ったが敗れ、坂本城へ逃れる途中、山城国小栗栖で落ち武者狩りの百姓に討ち取られた。光秀の敗死を知った安土城の守将秀満は14日坂本城に戻ったが、堀秀政軍に完全に包囲され、最期と見て光秀の妻子と自らの妻を手にかけ、天守に火を放ち、坂本城と運命を共にした。 その後、清州会議を経て坂本の地は丹羽長秀に与えられ、天正11年(1583)から長秀の手により坂本城の再建が行われたが、長秀の在城は短く、天正12年5月杉原家次が3万2千石で入城したが、家次狂気の風聞が出て、同年12月には浅野長吉が代って城主となった。 しかし、秀吉は天正11年(1583)9月大坂城の築城を開始、天正13年春には本丸が完成し、大坂に拠点を移した。大坂−京−北国を結ぶ街道は逢坂越えが主となり、琵琶湖水運の中継地も大津へと移り、天正14年(1586)秀吉は坂本城の浅野長吉に大津城での築城を命じ、坂本城を廃城にし、その用材は大津城に移された。 |

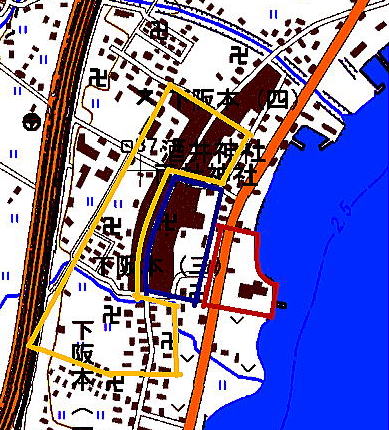

| ◆ 構造と感想 |  (坂本城の縄張り) 赤線内が本丸、 青線内が二ノ丸、 黄線内が三の丸 |

| 坂本城の遺構は、ほとんど残されていないが、湖中に残る石垣基底部や伝承、旧地名や発掘調査などを総合して坂本城の縄張りが推論されている。 それによると、琵琶湖に突出した本丸、本丸の西側に二の丸、三の丸、三の丸の北・西・南の三方に外郭城下町を配した縄張りであったとする。 本丸は内堀と琵琶湖に囲まれ、二の丸の南北側は東南寺川と両社川、三の丸の南北側は信教寺川と旧藤ノ木川を堀にしたと考えられており、西側ラインは南北に走る下道が外堀で、旧西近江路が中堀で、そして国道161号の西側に内堀があったようである。 城址碑は国道161号から西に200m程入った東南寺の前に建てられており、東南寺の少し北に明智一族の墓と伝わる明智塚、境内には石仏を積み上げた首塚がある。これは坂本城落城の際に討ち死にした明智方将士を葬った所とされている。また、渇水で琵琶湖の水位が下がると、10m程沖合に石垣基底部が現れる。その南100mの城址公園には船着場の石垣が残っている。 なお、坂本城の城門は西教寺や聖衆来迎寺の山門としても移築されている。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 浜大津より国道161号線を堅田方面に進み5.9km程先の右側に国道沿いに城址公園があり、その北から北西にかけてが城域である。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |

発掘調査現地(R6.2.10)

三ノ丸の石垣(高さ1m、延長30m)と水堀(幅12m程度)跡

舟入(奥行6m程)と奥に建物礎石 舟入と右奥に三ノ丸の石垣

石組井戸 方形石組

転用石を使用(中央の方形石) 出土の転用積

湖中の本丸石垣(R6.2.10) 明智塚(戦死将兵を慰霊or光秀の墓所とも)