|

|

| No25381-02 | 安土城 | (あづちじょう) |

|

|

| 天主の南面石垣 | 天主穴蔵の礎石 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 蒲生郡安土町下豊浦、神崎郡能登川町南須田 |

| 築城年 : 天正4年(1576) |

| 形 式 : 山城(標高198.9m) |

| 遺 構 : 石垣、天主台、虎口、堀、井戸、大手道 |

| 訪城日 : 平成25年2月9日 |

| ◆ 歴 史 | |

|

安土城は、織田信長が天正4年(1576)4月に築城を開始し、天正7年(1579)5月に一応の完成を見た総石垣造りの壮大な城郭である。 |

|

|

|

| 黒金門内の溜まり | 大手道 |

| ◆ 構造と感想 |

| 安土城は、これまでの城郭のセオリーで推し測れない特異な城郭である。 その一端を紹介すると南側の山麓に設けられた大手口である。内裏の御門と同様に平入り門を三門(中央に大手門、両側に脇門)構える構造で、正親天皇・誠仁親王の行幸を想定して造られたとされる。次に大手道だ。大手門から異例の一直線で180mも一気に登る。伝武井夕庵邸前で左に折れ、伝織田信忠邸に突き当たる。そこで登城道は左右に分岐し、左手が伝織田信忠邸跡を通り黒金門に至るルートで、右手が主郭部裾を通り伝本丸南虎口に通じるルートである。大手道は右手ルートと考えられている。大手道の幅は、約8mと広く、その両側に石敷側溝と石塁を伴い、石塁の奥はひな壇状の屋敷地となっている。屋敷地の伝羽柴秀吉邸跡や伝前田利家邸跡の発掘では、武家屋敷の建物の全体像が明らかになり注目されている。現地には詳しい説明板が設置され、CG再現された羽柴邸の姿も見られる。 登城路の左ルートを進むと黒金門で石塁の間の石段を登りながら二度折れ曲がり二の丸西下の溜まりに入る。さらに幾重にも折れ曲がりつつ、二の御門、三の御門を経てやっと本丸西虎口に至る。その先は信長が選ばれた側近達と日常生活を送っていたとされる安土城のまさに中枢部となる。その中枢部は、高く聳える天主を中心に本丸、二の丸、三の丸等で構成され、東西180m、南北100mに及び、周囲は高く頑丈な石垣で固められ、周辺から屹立した領域となっている。中枢部の高石垣の裾には、幅2〜6mの犬走りがめぐり、要所には隅櫓・櫓門等で守られた虎口が設けられ、強固な防御性を誇っている。 天主台の上には、五層七重の金色、朱色、青色等の極彩色に彩られた瓦葺きの巨大な天主が聳え建ち、本丸には天皇の間や御幸の間、南殿を備える後の内裏に設けられた清涼殿と同じ平面をした御殿が、三の丸には江雲寺御殿が建てられていた。二の丸には豊臣秀吉が建てた信長廟がある。 中枢部から四方八方に伸びる尾根には、「平」と呼ばれる砦が各所に設けられ、主要な家臣の屋敷が構えられていた。北の尾根には八角平や薬師平が、東の尾根には馬場平、神様平、御茶屋平が、南の尾根には椿平が、北西の尾根に七兵エ平が築かれていた。南西の尾根には、百々橋口道と呼ばれる登城路が通り、中腹に信長が建立した釃見寺跡があり、現在も築城当時の建物とされる三重塔と仁王門が残っている。 これらの他に山裾にも、谷筋にも、尾根の斜面にも、いたる所に石垣で固められた郭が築かれ、その遺構が今もひっそりと残っている。まさに全山が城郭の安土山である。見学ルートを少し外れ山中に入れば静かに眠る苔むした石垣等の遺構を見ることが出来る。 是非、一度は訪れていただき、信長の絶大な権力を肌で感じていただければと思う。 |

| ◆ 道 案 内 | |

| 名神高速道竜王インターを下りて国道477号を北に4.2km程行った西横関交差点で右折し、国道8号線に入る。国道8号を北東に1.3km程行くと日野川を渡り東川町交差点に至る。東川町交差点を左折し、県道326号線に入り、3.9km程先の小舟木町交差点で右折する。県道2号線_(朝鮮人街道)に入り、道なりに6.4km程進むと安土城址前交差点に至る。その左手が安土城址大手前である。 | |

|

|

| 主郭北面虎口 | 八角平北虎口 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

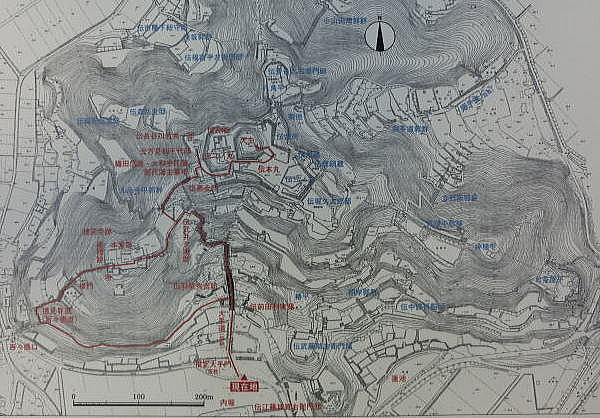

現地に掲示された縄張図 |

|||