|

|

| Ⅰ郭と脇屋儀助顕彰碑 | Ⅰ郭北側の堀切と土橋 |

| 三峯城 No18207-02 | (みつみねじょう) |

|

|

| Ⅰ郭と脇屋儀助顕彰碑 | Ⅰ郭北側の堀切と土橋 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 三峰城 |

| 所在地 : 鯖江市上戸口町 |

| 築城年 : 南北朝期 |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 堀切、竪堀、土橋、櫓台、虎口 |

| 訪城日 : 平成23年10月21日 |

| ◆ 歴 史 |

| 建武新政に背いた足利尊氏に対抗して南朝方に付いた新田義貞は、延元元年(建武3年、1336)5月湊川の戦いに敗れ比叡山に逃れた。同年10月には恒良親王と尊良親王を奉じて比叡山を下り、北陸道を北上して越前金ヶ崎城に入った。 しかし、直後から北朝方の斯波高経らの軍勢に城を包囲され、翌延元2年(建武4年、1337)3月北朝方の攻勢の前に尊良親王、新田義顕(義貞嫡男)、城兵300名余は自害、恒良親王は捕縛されて、金ヶ崎城は落城した。義貞と弟脇屋義助らは落城前に杣山城へ逃れ、体勢の立て直しを図った。それまで北朝方であった平泉寺衆が南朝方に寝返り、三峯城を築き城将に義助を迎え立て籠もった。 延元3年(建武5年、1338)義貞は加賀からの援軍を得て、高経の籠る府中を攻めこれを落とした。高経は足羽へと逃れ、義貞はそれを追って越前北部へと侵攻したが、僅かな手勢を伴って藤島城へ赴く途中、高経が送った藤島城への援軍と遭遇し、義貞は敢無く討死してしまった。 義貞の討死により南朝方は混乱に陥ったが、義助が指揮を執り体勢を立て直し、北朝方の攻撃を凌いで府中を守り抜いた。義助は翌延元4年(暦応2年、1339)攻勢に転じ、一時は高経を本城の黒丸城から加賀へと敗走させたが、延元5年(暦応3年、1340)高経らが反撃体制を整え、加賀・美濃・近江などから越前へ攻め込むと、万策尽きた義助は美濃へと逃れ、越前は北朝方が支配するところとなった。この戦の中で三峯城も北朝方の三山重行に攻められ落城したとされる。 その後、応仁の乱(応仁元年~文明9年、1467~1477)に乗じて朝倉氏が越前を平定し一乗谷に居城を構えた際、三峯城は眼下に一乗谷や福井平野を一望できる戦略的拠点として、成願寺城、槇山城、東大味城とともに一乗谷城を囲む出城として活用された。 |

| ◆ 構造と感想 |

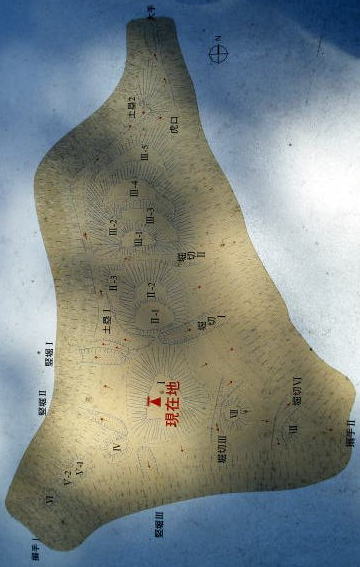

| 三峯城は、福井市と鯖江市の境に聳える標高405mの「城山」山頂に築かれており、朝倉氏の居城一乗谷城から南東約4kmに位置している。「三峯」の地名は、金谷方面、西袋方面、上戸口方面からの三つの尾根が合流することに由来するようである 構造は、郭が南北方向に連なる連郭式で、尾根が合わさった頂上にⅠ郭を構え、北に延びる尾根上に三段の削平地からなるⅡ郭、五段の削平地からなるⅢ郭が配されている。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ郭の間は堀切で区画され、竪堀や土橋、櫓台や虎口などが残っている。また、Ⅰ郭の南西にはⅣ・Ⅴ・Ⅵ郭、東側にはⅦ・Ⅷ郭が築かれている。 遺構の残りは良く、朝倉氏の築城技術をとどめる貴重な遺跡である。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 北陸自動車道の鯖江インターを下りて左折し県道105号線に入る。県道105号線を東に2.1km程進むと、県道は右に折れるが直進して落井バイパスに入る。バイパスを東に2km程行くと南東側にガソリンスタンドのある信号交差点に至り、そこで左折する。県道18号線に入り430m程北上すると県道25号線となる。そのまま北上を続け1.8km程行くと中戸口町北端のY字路に至り、Y字路を右手に進む。上戸口集落を通り抜け、家並みが途絶えたてから250m程行くと右手に林道の入口がある。林道に入り1.5km程登った所の十字路で右折する。林道終点の「大イチョウ広場」から100m程林道を歩いた所が登り口で800m程で城跡に至る。広場に駐車可。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

眼下の谷平野 第一関門のS字土橋   Ⅱ郭よりⅠ郭を見る 大手の虎口 |

|||