|

|

| No25343−01 | 永原御殿 | (ながはらごてん) |

|

|

| 南西隅の土塁斜面と水濠 | 浄専寺への移築城門 |

| ◆ 城郭の概要 |  芦浦観音寺への移築御殿 |

| 別 名 : 永原城(前身名) | |

| 所在地 : 野洲郡野洲町永原 | |

| 築城年 : 慶長6年(1602) | |

| 形 式 : 平城 | |

| 遺 構 : 土塁、堀、石垣 | |

| 訪城日 : 平成25年8月4日 |

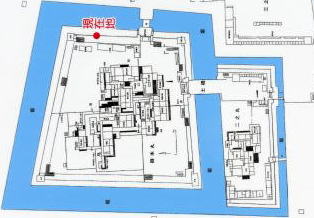

| ◆ 歴 史 | (復元模型)  (現地の縄張図)  |

| 永原御殿が築城される以前は、永原氏代々の居城の永原城であったと考えられており、その築城年代は室町中期とされる。 その永原氏の出自は明確ではないが、先祖は関東の出身とされ、本姓を藤原氏と称して、藤原鎌足の後裔と云われる。永徳(1381〜84)・明徳(1390〜94)の合戦で永原大炊助宗行が軍功をたて野洲郡内に十八郷の増地を受けて以降、武威をますます増し、野洲・栗太・甲賀の一部まで勢力を拡大し、大永年間(1521〜28)頃には佐々木氏支流・馬渕氏との被官関係を脱して、近江守護佐々木六角氏と直接主従関係を持つようになり、天文年間(1532〜55)には六角氏と共に京都に出陣するなど家臣として重きをなしていく。 しかし、永禄11年(1568)織田信長の近江侵攻に際して、永原氏一族の多くは信長に帰参するが、永原越前守重虎は信長の調略に応ずることなく出奔し、嫡家は断絶してしまった。 元亀元年(1570)には織田信長の重臣・佐久間信盛が永原城に在城しているが、文禄年間(1592〜96)には廃城となって、芦浦観音寺の預かるところとなった。 徳川時代になって将軍上洛時の宿舎として永原御殿(この他に柏原御殿、伊庭御殿、水口城がある。)が慶長6年(1602)に築かれ、家康が6回、2代将軍秀忠が2回、3代将軍家光が2回の計10回利用されたが、寛永11年(1634)を最後に上洛が途絶えたため、貞享3年(1686)に幕府の命により廃城となった。 なお、滋賀県中世城郭分布調査の概説には、所謂「永原城」はすべて上永原城のことであるとしている。また、「近江與地志略」には前身を江部氏の者の居宅としている。 |

| ◆ 構造と感想 |

| 永原御殿跡の現状は、手入れされず荒れ果てた竹薮で、カラスや鷺などの住処となっている。気温が上がる夏場は糞の臭いが漂い、遺構の確認など到底不可能な状態で残念な姿であった。 永原御殿の当初の縄張りは、方形の本丸とその南前面に長方形の二の丸を配する複郭構造で、土橋を通じて結び、周囲を水堀で護っていた。寛永11年(1634)家光が御代替の上洛をする際に、大改修が行われ、本丸南東部から二の丸の東南側にかけてL字型の三の丸が増設されている。 本丸は、高さ4、5mもあろうかと思われる大きな土塁に囲まれ、土塁裾には腰巻石垣、土塁上には土塀、四隅には櫓が配され、その姿は城郭そのものであった。その土塁は今も西側の全部と北と南側の西半分程が竹に埋もれながらも残っており、腰巻石垣や櫓台石垣も一部残存している。堀跡は西と南側が低地地形で名残を留めている。 なお、同町の浄専寺に城門が、芦浦観音寺書院(重要文化財)として御殿の一部が移築され現存している。 |

| ◆ 道 案 内 |  本丸南面の土塁裾の腰巻石垣 |

| 名神高速道竜王インターを下りて国道477号を北に4.2km程行った西横関交差点で左折し国道8号線に入る。国道8号を南西に3.3km程行って左手に西池のあるT字路を右折し、県道32号線に入る。北西に道なりに2.1km程進み北交差点で左折し、県道2号線に入る。南西に420m程先の江部交差点を右折して北西に420m程行った左手の竹藪が御殿跡である。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |

発掘調査現場(R6.2.10)

御亭(楼閣風の茶室)の礎石

古御殿の礎石が出土(二股の木の奥側) 乾角御矢倉の礎石や雁木が出土

他に南之御門や西側の堀で発掘が行なわれている。