|

|

| 中の城の主郭 | 中の城の堀切 |

| 細野城 No24383−01 | (ほそのじょう) |

|

|

| 中の城の主郭 | 中の城の堀切 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 東の城・中の城・西の城 |

| 所在地 : 津市美里町北長野字細野 |

| 築城年 : 南北朝時代 |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 土塁、横堀、堀切、 |

| 訪城日 : 平成24年12月16日 |

| ◆ 歴 史 |

| 細野城は、南北朝時代に長野氏二代近江守祐藤の三男祐宗が分家して細野氏を興し、築いた城と云われる。その後、弘治年間(1555〜57)、一説には天文年間(1532〜55)に細野藤光が安濃城を築き移ったため、長野氏が細野城を居城とするようになったと考えられている。 長野氏の元々の居城は長野城であったが、山深い山城であり、街道を押さえ、かつ、領地支配に適した細野城に拠点を移したものと推測されている。 長野氏は、「曽我兄弟の仇討ち」で討たれた鎌倉幕府の御家人工藤左衛門尉祐経の孫薩摩守祐長が、安濃・奄芸二郡の地頭職を給わり、その三男駿河守祐政が延応元年(1239)長野に来住して長野氏を名乗ったのが始まりとされ、文永11年(1274)に祐政の嫡男祐藤が長野城を築き居城としたと伝わっている。 長野氏は、鎌倉時代には幕府の御家人として、南北朝時代には北朝方の有力武士として、室町時代には幕府の奉公衆として、中伊勢に勢力を有した国人領主である。 南北朝時代に入り中伊勢に進出して来た南朝方国司の北畠氏や隣接する鈴鹿郡の伊勢平氏の名流・関氏と戦いを繰り返す一方、応仁の乱(応仁元年(1467))を契機に国人達の勢力争いが激しくなると、長野氏も北勢方面へ侵攻し、三重郡、そして一時は桑名まで進出したが、北勢の国人達を支援する北畠氏や近江佐々木六角氏の勢力に敗れ、家勢を衰退させた。これに対し、北畠氏は戦国大名への足取りを強め、圧迫を受けた長野藤定は永禄元年(1558)北畠具教の次男具藤を養子に迎え、北畠氏の傘下に入った。 永禄11年(1568)になり織田信長が伊勢に侵攻してくると、一族の細野藤敦は安濃城で抵抗を続けたが、具藤は藤敦が信長方に属したとの流言に惑わされ藤敦を攻めるが、逆に藤敦に長野城を攻られ、生家である北畠氏を頼って落ち延びた。翌永禄12年信長の弟信包を長野氏の当主に迎え入れることで信長との和睦がなり、長野氏一族は信長の配下となった。 その後、北畠氏も信長の三男信雄を養子に迎え、信長の軍門に降ったが、天正4年(1576)北畠氏一族と具藤は田丸城で謀殺され、これにより長野氏の嫡流は滅亡した。 こうじた状況を受け藤敦は、信包が清洲に年賀に行った隙を突き長野城奪還の挙に出たが、信長は和睦策をとり、滝川一益の子八麿を藤敦の跡継ぎとして和睦を図った。 しかし、天正8年(1580年)信包は長野氏一族の排除に乗り出し、安濃城に藤敦を攻め、藤敦は城に火を放って落ち延び、また、雲林院城主雲林院出羽守も伊勢から追放された。 安濃城を落ち延びた藤敦は、蒲生氏を頼ったのち秀吉に仕え、慶長3年(1598)伏見城松の丸の守将、秀吉側室松の丸殿の家司となり、慶長8年(1603)にこの世を去った。 長野氏一族では、分部氏のみが生き残り、光嘉が信包の城代として上野城に入り、のち豊臣秀吉に仕えて上野1万石の大名となった。関ヶ原合戦では徳川方の東軍に属し、戦後の慶長7年(1602)近江高島郡2万石に転封になり、明治を迎えている。 |

| ◆ 構造と感想 |

|

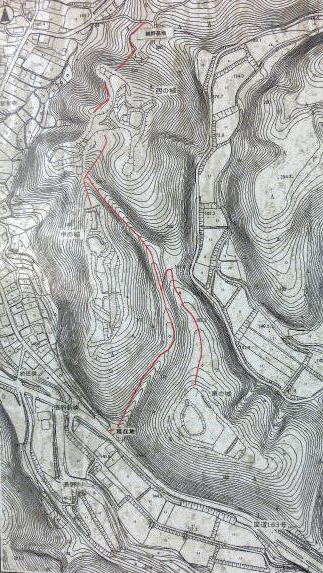

細野城は、伊賀街道に面し、長野川と板谷川に挟まれた標高200m〜230mの北から南に伸びる丘陵上に築かれており、谷を挟み東の城(標高196m)、中の城(標高200m)、西の城(標高234m)の三つの城に分かれている。因みに伊賀国との国境に近い長野城(標高540m)は、当城から西に2.3km程の所に位置している。 |

| ◆ 道 案 内 |  <登り口> |

| 国道163号で津方面から西進し伊勢自動車道をくぐり抜け、そこから道なりに12km程来ると北長野地区で左手の長野小跡小公園前で右折し集落内に入る。50m程先で旧道に突き当り右折して50m程行った左手に東の城の案内板がある。ここが登城口で案内に従い進む。 |

| ◆ | TOPへ 戻る | ||

|

|

|||

東の城の帯郭 |

西の城の見張り台 西の城の見張り台 西の城見張り台北側の堀切 西の城見張り台北側の堀切 西の城の段郭 西の城の段郭 |

||