|

|

| 主郭 | 背後の堀切と馬出 |

| 山吹大城 No20361−01 | (やまぶきおおじょう) |

|

|

| 主郭 | 背後の堀切と馬出 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 隠れ城、萩倉ノ要害 |

| 所在地 : 諏訪郡下諏訪町下之原・東町上 |

| 築城年 : |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 堀切、土塁、虎口 |

| 訪城日 : 平成30年10月28日 |

| ◆ 歴 史 |

| 諏訪大社下社の大祝(おおほうり)であった金刺氏により築かれた城とされている。金刺氏の居城は下社秋宮の背後に築かれた桜城とされているため、山吹城は有事の際の詰城であり、前方に小城が、後方に本城である大城が構えられている。 金刺氏は、「中先代の乱」、「桔梗ヶ原の合戦」、「大塔合戦」などの抗争を経て、諏訪大社上社の大祝を務めていた諏訪氏との間に、政治姿勢の相違が重なり、対立して行き、やがて上社と武力衝突し、上社勢が下社を攻め、社殿を焼き払う結果となった。その後も上社と下社の抗争は続いたが、概ね下社が劣勢であり、衰退の一途にあった。 永正15年(1518)諏訪頼満が、金刺昌春が籠城していた萩倉の要害へと攻め入った。この「萩倉の要害」が山吹城の大城ではないかと推定されている。 上社大祝家に伝わる『当社神幸記』によると、萩倉要害は自落して、昌春は隣国甲斐の武田信虎を頼って落ち延びた。 信虎は、享禄元年(1528)年に昌春を擁して諏訪に侵攻、これに対して頼満・頼隆父子は「シラサレ山」に陣場を据えて武田軍と対峙した。信虎は、笹尾塁を取り立て金刺一族や下社牢人衆に立て籠もらせたが、諏訪軍の侵攻により笹尾塁は闘わずして自落した。 享禄4年(1531)甲斐国人衆が反信虎連合を結成して反乱を起こした際、昌春は戦死しており、これにより金刺氏は滅亡した。これにより昌春の族孫とされる今井善政が武居祝と称して下社大祝の祭祀を継承したとされ、天正18年(1590)豊臣秀吉から諏訪一帯を与えられた日根野高吉が入部するまで続いたと考えられている。 |

| ◆ 構造と感想 |

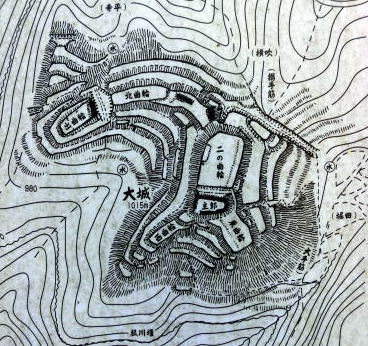

| 山吹城は、諏訪大社下社秋宮の北に聳える丸山から西へ派生した尾根の一つ、西側山裾に砥川と中山道を見下ろす支峰上に築かれた山城で、標高1015m、比高185mに位置している。 山吹城は、南に伸びた尾根から西に支尾根が分岐し馬蹄形となった両尾根上に設けられている。南尾根が主要部で、頂部に土塁が四囲を巡り、内側には石積が見られる主郭を置き、その北側に広い方形の二郭を配している。主郭から南東と南西に伸びる尾根にも東郭・西郭を設けている。 二郭の南西隅から西に伸びる支尾根には西郭と出郭を連ねている。これらの斜面には重層で帯郭が取り巻いている。また郭間は堀切や高低差の大きい切岸で区画されている。背後は長大な堀切で遮断している。 しかし、山容が穏やかで、城域は大きいが、縄張りは地形に応じて郭を連ね、統合性に欠け防御力は弱い感じを受ける。 大城から山吹沢を挟んで南300メートルには前衛の砦として小城が築かれている。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 諏訪大社下社秋宮前から国道142号を北に950m程行くと右手に慈雲寺がある。慈雲寺の北側を通る道路に右折し180m程行くと道巾が広くなった所に出る。そこから北に道なりに山へと登って行くと水月霊園、清掃センターの脇を通る。清掃センターから1km程登って行くと急な右カーブがあり、左手にカーブミラーと電柱が建っている。そこに 駐車できるスペースもある。そこから南西70m程奥に城跡がある。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

土塁内側に石積 背後の堀切   馬出し 北郭   北郭西下の堀切 北郭北側の帯郭 |

|||