|

|

| 二の丸より主郭部を見る | 二の丸東側の空堀 |

| 望月城 No20322-01 | (もちづきじょう) |

|

|

| 二の丸より主郭部を見る | 二の丸東側の空堀 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 天神城 |

| 所在地 : 佐久市(望月町)望月字城 |

| 築城年 : 室町中期 |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 土塁、横堀、竪堀、虎口 |

| 訪城日 : 平成27年4月19日 |

| ◆ 歴 史 |

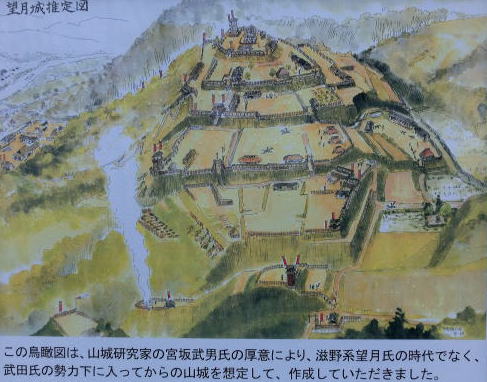

| 古代より望月牧に関連して勢力を伸ばしてきた清和天皇を祖とする信濃の名門滋野氏の出自で、海野氏、祢津氏と並び滋野御三家と称される滋野系望月氏は、治承4年(1180)木曽義仲の挙兵に加わり、寿永元年(1182)の横田河原の戦いでは佐久衆の中核として戦った記録が残っている。義仲没落後は、鎌倉幕府の御家人となり、望月三郎左近将監重隆の時代に全盛期を向え、天神城を築いたと推測されている。 建武2年(1335)中先代の乱では、北条高時の子時行を奉じて海野氏や祢津氏と共に挙兵したが、8月足利側の信濃守護小笠原貞宗が経氏に命じ、天神城を攻め、落城させたと伝えられている。 その後、室町中期以降、望月氏の勢力は御牧ヶ原全域に及び、現城光院に居館を置き、望月城を築城したと考えられている。 天文12年(1543)9月武田晴信(のちの信玄)が来襲、長窪城の大井貞隆と共に望月城も落城し、望月氏本流は絶え、以後、支流の望月左衛門佐信雅が武田氏に属し、望月城主となった。この頃に望月城は大改修されたものと見られている。 天正10年(1582)武田氏が滅亡すると、望月昌頼は織田信長の武将滝川一益の支配下に入ったが、本能寺の変で一益が厩橋城を去ると、他の佐久地方の豪族と共に北条方の傘下に入った。しかし、同年9月徳川方の春日城主・依田信蕃によって佐久の諸城は攻略され、望月城も1ヶ月半の籠城戦の後に落城している。 |

| ◆ 構造と感想 |

| 城光院の東背後の山上に築かれている。この山は、古来望月の牧となった御牧ヶ原台地の南西端に位置し、鹿曲川に面して急崖となっている。西から南にかけて急崖(比高110m)で、北に深い谷が入り込んでいる。東は台地続きで南北に空堀を入れ、区画と遮断を図っている。 本城は、5つの郭からなり、北西隅に二段からなる主郭部を置き、上段の南東面に土塁と虎口跡が残り、北側から東を下段が取り囲む。北側斜面は4段の長方形の腰郭が連なり、谷となる。二の丸は主郭部の東側から西側を取り囲み、東側に横堀が入れられている。その外側が三の丸で北端部に4段の腰郭があり、谷となる。三の丸の東側にも横堀が入れられ、外側に南丸が広がり、南と北は急崖である。北の台地側中央には横取門が開いていた。南丸東側の横堀跡の道路を隔てた東側も郭であり、現在は老人ホームの敷地になって旧状を失っている。西麓の城光院の敷地が居館跡であるが、遺構は残されていない。 三の丸から主郭にかけては遺構の残りがよく、綺麗に削平された郭が梯郭式に連なっている。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 国道142号の望月交差点で北へ折れ県道151号線に入り、1km程北上したトンネル手前のT字路(老人ホーム悠玄荘への案内板あり)で左手に曲がる。道なりに700m程進んだT字路(小さな望月城への案内板あり)で左折し、300m程行くと、また小さな望月城への案内板あり左折する。左折して直ぐ左手の道を登り終点が城跡である。駐車スペース有り。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

主郭上段の土塁 城址碑   三の丸東側の横堀北端の竪堀 南の天神城を望む |

|||