|

|

| No25526−03 | 清水山城 | (しみずやまじょう) |

|

|

| 主郭東面の畝状空堀群 | 主郭の常御殿跡 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 日枝谷山城、日高山城 |

| 所在地 : 新旭町熊野本、安井川 |

| 築城年 : 嘉禎元年(1235) |

| 形 式 : 山城(210m) |

| 遺 構 : 土塁、堀、竪堀、堀切、 |

| 訪城日 : 平成24年12月23日 |

| ◆ 歴 史 |

| 後鳥羽上皇が承久3年(1221)鎌倉倒幕の兵をあげた「承久の変」で近江守護・佐々木広綱は宮方につき敗れ一族の多くが処刑され、近江守護職は弟の信綱に与えられた。その信綱の死没に伴う相続では、幕府の介入を受け4人の子供に領地が分け与えられ、「大原」「高島」「六角」「京極」の四家に分流し、三男の六角泰綱が守護を継ぎ、残りの三家は幕府に直属する「在京人」になり、守護を包囲する体制がとられた。 その際、次男・高信が高島郡田中郷の地頭職を得て高島氏の祖となり、その一族が惣領家の高島(越中)氏をはじめ平井、朽木、永田、横山、田中、山崎(能登)の家々に分かれ、鎌倉時代から戦国時代末にかけて高島郡中南部一円に勢力を張り、高島七頭と呼ばれた。室町幕府においても「奉公衆-外様衆」として幕府に直属した有力氏族であった。 その高島氏の祖である高信が、地頭職を得た嘉禎元年(1235)に清水山城を築いたと伝えられ、「日高山城」とも「比叡谷城」とも呼ばれている。 明応年間(1429〜1500)に入り室町将軍の権威が著しく低下すると、高島七頭は幕府直属から六角氏の支配を受けるようになり、永正15年(1518)以後は六角氏と浅井氏が高島郡支配をめぐってせめぎ合い、天文年間(1532〜57)から永禄年間(1558〜69)には高島七頭の結束力も弱まり、それぞれが分立、争うようになり、永禄5年(1562)を最後に高島越中氏の消息は途絶えている。この時期に浅井・朝倉の手により清水山城が大改修されたものと推測され、永禄11、2年(1568、9)あたりで浅井氏による高島郡支配は完成を見たとされている。 だがそれも束の間、元亀元年(1570)4月の織田信長による越前朝倉氏攻めにはじまり、6月の姉川合戦、8月から12月にかけての滋賀の陣と信長軍と浅井・朝倉連合軍の戦闘が続き、漸く12月に和議が成立し、信長軍は瀬田まで、浅井・朝倉連合軍は高島まで後退して、清水山城や打下城に駐屯した。 しかし、元亀4年(1573)7月信長が大船で高島に押し寄せ、木戸(清水山城とされる。)・田中の城を攻略したと「信長公記」にあり、この時に落城し廃城になったようである。 なお、清水山城は、中世の在地豪族の城館を考える上で重要であるとして、平成16年2月27日国史跡に指定されている。 |

打下城方面を望む 北西尾根の二重堀切 打下城方面を望む 北西尾根の二重堀切 |

| ◆ 構造と感想 |

|

清水山城は、饗庭野台地の南東端に位置し、北は北谷川、西は西ノ谷川と呼ばれる川と深い谷に挟まれた要害地形で、標高210mの山頂から南側山腹部の丘陵斜面に山城と屋敷跡が広がり、また、山麓の段丘上南東部には、犬馬場や御屋敷などの地名が残り、山城に常御殿が出来るまでの居館跡と考えられており、近年まで土塁や堀が残っていたようである。 |

2郭・3郭間の堀切 2郭の北東方向 |

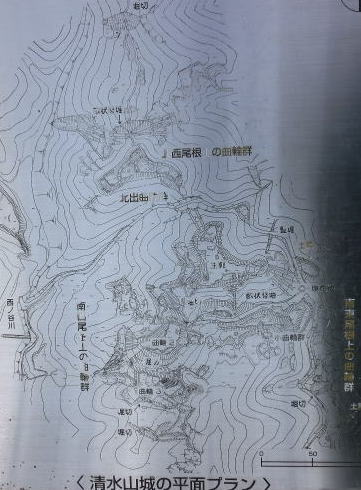

| ◆ 道 案 内 |  現地の縄張図 |

| 国道161号高島バイパスの北畑交差点で西に曲り、県道36号線に入る。1.5km程先の安井川交差点を直進し、県道293号線に進む。安井川交差点から820m程西に行くと左に緩くカーブする所にY字路があり、その手前40m程のT字路を右折する。右折して210m程走ると川沿いに出て、川沿いを70m程進むと右手に最初の橋があるので渡る。橋を渡り290m程北上すると十字路があり直進する。道なりに350m程進むと地蔵山に行く着く。左折して坂道を登り東屋敷内に入り、突き当たった(その先、道は右に折れ、直ぐ左に折れる。)付近で車を止める。突き当たった左手側に西屋敷へ通じる小道があり、途中で地蔵谷を渡り170m程西に行くと清水山に通じる林道との十字路に出る。十字路を右折して林道に入り登って行くこと20分程で主郭の東端に辿り着く。 (最近、林道が閉鎖され車では登れなくなっている。)  西屋敷の大手道 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |