|

|

| No2526−02 | 日爪城 | (ひづめじょう) |

|

|

| 主郭の土塁と眺望 | 主郭への長土橋(奥が主郭) |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 新旭町饗庭字城山 |

| 築城年 : 貞治6年(1367) |

| 形 式 : 山城(標高207m) |

| 遺 構 : 土塁、竪土塁、横堀、竪堀、堀切、 |

| 訪城日 : 平成24年12月23日 |

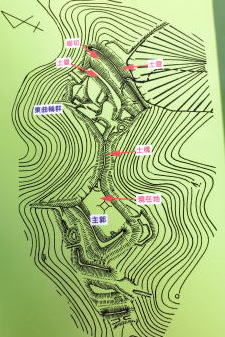

| ◆ 歴 史 |  (現地の縄張図) ← (主郭背後の堀切) |

| 日爪城は饗庭氏の一族で、山門領荘官であった日爪氏の創築によるものと推定されている。 饗庭氏は、美濃の土岐氏に出自をもつ武士が鎌倉時代に山門領海津荘の荘官としてマキノ町蛭口に定住したとされ、室町時代に入って木津荘を開拓し設立した。当時の木津荘は、現在の新旭町の北半分に当たるものと思われている。 その後、饗庭氏は三家に分かれ、西林坊(日爪村)、定林坊(霜降村)、法泉坊(五十川村、針江村)を称した。 貞治6年(1367)饗庭氏は日爪右京介為治を地頭代として日爪村に住まわせ、日爪集落の南西背後に日爪館を構え、詰城として日爪城を築城したと推定されている。 現在に残る遺構は、高度な防御構造を備えており、高島氏または浅井・朝倉氏により改修が加えられたと考えられているが、解明まで至っていない。 なお、清水山城の出城との伝承も残っている。  |

| ◆ 構造と感想 |

| 日爪城は饗庭野台地の東端に分岐する支峰上に築かれ、木津荘や山麓の西近江路、五十川城や吉武城、さらに東方の琵琶湖まで一望でき、領地支配や軍事上の要衝に位置している。 城は、東西二つの郭群を巾1m、長さ約35mの天空に架かるような長大な長土橋で接続している。西の郭群が主郭で東西約20m、南北約38mの長方形を呈していて、南と西側にL字形に土塁が巡っている。主郭背後の南西方向に続く尾根には3条の堀切を入れ、主郭の切岸中程に武者隠しを設け防備性を高めている。 長土橋を隔てた東の郭群は東端に約58mの長大な横堀とその外側の土塁で城域を区画している。虎口は南にあり、その両側は土塁で外には櫓台が構えられ、各方向から横矢が効かされた堅固な虎口である。郭内は谷が南に食い込み馬蹄形に2段の削平がなされ、北東下方角に枡形状の虎口が開く。 規模はさほど大きくないが複雑な縄張りで、見所の多い城郭遺構である。また、眺望も抜群である。そして、二つの郭群を結ぶ長土橋は、天空の回廊をイメージさせる。 なお、山麓の南谷遺跡は、高島七箇寺の一院で日爪村にあったとされる「大慈寺」跡を屋敷化した可能性が指摘されている。 |

| ◆ 道 案 内 |  東端の横堀と土塁 |

| 国道161号る。1.1km程行った十字路で右折し、西方向に「覚傳寺」の前を通り過ぎ道なりに610m程行って橋を渡る。渡って直ぐに左折して川沿いを90m行くと広い道に突き当たり右折する。その70m程先の左手が登り口である。 ここを奥に入ると墓地で、墓地の間を通り抜けて背後の獣除け柵の扉から山へ入る。最初は道らしきものがあるが、直ぐになくなり倒木などで荒れた中を進むと土塁上を歩く感じとなり、土塁状の所が終わったら斜め右手へと山を登ると道らしきものに合流し、そのまま登って行くと城跡に着く。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |