|

|

| 城址碑と背後の土塁 | 土塁 |

| No25423-01 | 目賀田城 | (めかたじょう) |

|

|

| 城址碑と背後の土塁 | 土塁 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 秦荘町目加田 |

| 築城年 : 戦国期 |

| 形 式 : 平城 |

| 遺 構 : 土塁、堀 |

| 訪城日 : 平成22年4月11日 |

| ◆ 歴 史 |

| 目賀田氏は藤原氏の流れを汲み愛知郡八木庄、蒲生郡豊浦庄などに点在する藤原氏の荘園を管理する荘官であり、在地支配者として代々勢力をたくわえ、次第に武士化し、鎌倉中期には六角氏の居城・観音寺城の北尾根の先端にある目加田山(現在の安土山)に城館を構え、目賀田氏を称したと伝えられる。 鎌倉中期から南北朝期、室町期にかけて、目賀田氏宗家は近江国御家人として幕府に直属しながら近江守護・佐々木氏と協調、庶子や一族は両佐々木氏(六角氏、京極氏)に分かれて仕えていたようである。永禄6年(1563)観音寺騒動の後は、江北で京極氏にとって代わった戦国大名・浅井長政に従うようになったが、永禄11年(1586)の織田信長の近江進攻に対し、いち早く信長に降伏し、その配下となって所領を安堵された。 天正4年(1576)織田信長が安土城を築くに当たり、目賀田山(現在の安土山)が選ばれ、第42代当主・目賀田摂津之守貞政は、所領地である光明寺野(今の目加田)に新たに城を築いた。これが目賀田城とされる。 天正10年(1582)本能寺の変が起こり、目賀田氏は明智光秀方についたため、城主の目賀田堅政は豊臣秀吉に城の明渡しを命じられ、その後、慶長2年(1597)に目賀田城は廃城となった。 目加田城が城としての機能を果たしていたのは、数十年とごく短い期間であったと考えられている。発掘調査では、目賀城の堀、土塁、舟入りが確認され、遺物として、緑釉(りょくゆう)陶器、室町時代後期の土師質土器皿、信楽焼すり鉢、瀬戸美濃焼平碗などが出土している。 |

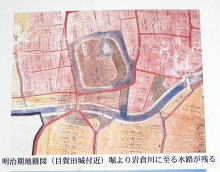

| ◆ 構造と感想 |  明治期地籍図 |

| 目加田城は、平地城館に多い単郭方形プランであるが、舟入りや船溜まりを伴い水運を強く意識した城郭であり注目されている。 現在、土塁と堀跡の水路が一部に残っている。公民館の南側に芝が張られた幅約11、2m、高さ約3mの土塁がL字形に残り、その東側にも竹薮の中に「弁天山」と呼ばれる土塁が残り、その間に堀が湾入りし、舟入りになっていた。また、東側の堀は南半分の幅が広くなって岩倉川へつながっており、船溜まりとなっていた。 虎口は南面の中央に開口しており、また、城跡南西隅には「馬場」の小字が残り、集落とは反対の南側が正面だったとみられている。 城跡は、遺構を崩さないよう公園化され、手入れも行き届いて見学しやす。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 名神彦根ICを出た国道306号の原町交差点を西に770m行った国道8号の外町交差点を左折する。国道8号を南に9.3km程行った沢交差点を左折する。県道220号線に入り、東に770m程行ったT字路を右折する。南に100m程行き左折し、東に道なりに1.3km程行くと目賀田城公園への案内板が出ている。そこで左折(橋の反対側)し、集落内に入る。集落内を大きく右にカーブしながら240m程進むと右手に公民館がある。公民館の奥が城跡である。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |