|

|

| 主郭の南虎口 | 東下方の腰郭 |

| 塞之神城 No23582−03 | (さいのかみじょう) |

|

|

| 主郭の南虎口 | 東下方の腰郭 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 本城山砦、砦城、塞ノ神城、 |

| 所在地 : 新城市(作手村)作手清岳字本城 |

| 築城年 : 元亀年間(1570〜73) |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 土塁、堀切、虎口、竪堀、井戸 |

| 訪城日 : 平成26年11月30日 |

| ◆ 歴 史 |

| 元亀年間(1570〜73)武田氏によって、奥平氏との和睦の際、合議により文殊山城とともに築かれたとも云われ、また、奥平氏が来住した応永31年(1424)以前の米福長者(三河三大長者の一人で作手に在住)時代に存したとの推定もなされ、二時期にわたる構築が指摘されている。 |

| ◆ 構造と感想 |

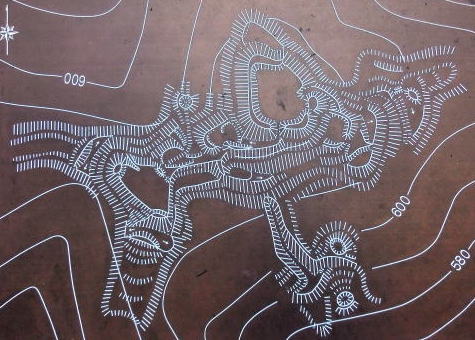

| 塞之神城は、古宮城と作手街道を挟んで西側にある標高628mの本城山山頂に築かれており、古宮城の大手を防御する役割を担っていた。また、南西の尾根続きには奥平氏が築いたとされる文殊山城がある。 構造は、頂部に東西約25m、南北約30mの主郭を置き、東側の北半分を除いて土塁が巡らされている。虎口は南側と北東部に開いており、南虎口は坂を降りながら右に折れ、南西下の土塁で囲繞された馬出を経て長土橋を渡り、二の郭へと続く。北東部の虎口は、主郭東下の土塁が巡る腰郭へ降りて、東側の虎口から二段の段郭を経て堀切を渡り城外へ通じている。 二の郭は西側と南西側を堀切で断ち切り、土塁は堀切面と土橋への出口にのみ設けられている。西側の尾根は文珠山城へと連なる。 南側の山腹には大きな竪堀があり、東縁はやや高く土塁状になっている。これを降りた所に二つ井戸が残る。また、主郭と二の郭間の長土橋の北側にも井戸がある。 この城は比較的よく城内道が残っており、郭から制圧状況を確認することができる。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 新東名高速道の新城インターを下りて国道151号の南方向(新城市役所方面)に入り、5.3km程行った杉山北交差点で右折し国道301号に入る。最初は北上し、その後道なりに16km程行くと右手に道の駅「つくで手作り村」がある。その先へ1.7km程行った作手総合支所東交差点を左折し、390m程西進したY字路(文珠山城の案内あり)を左手に進む。途中から未舗装となるが、550m程行くと左手に水道貯水施設とその前に歴史の小径の案内がある。車は付近に停め、文珠山城への案内方向に登山道を少し登ると左手が塞ノ神城の案内がある。ここを左手へ尾根伝いに10分も歩けば城跡に至る。 なお、この道を更に500m程上ると道路は行き止まりで、左手前方が文殊山城である。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

南下方の井戸跡 南斜面の竪堀   南西端の堀切 馬出より制圧される城内道 |

|||