|

|

| 腰郭より鉄櫓を望む | 本丸南側の堀と表門土橋 |

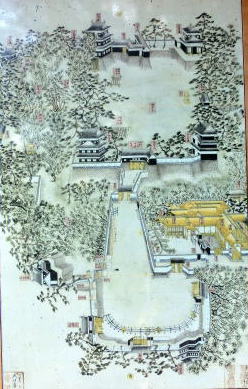

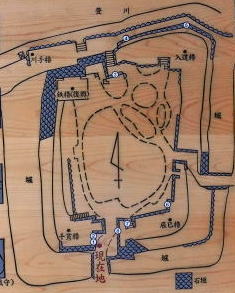

| 吉田城 No23201−05 | (よしだじょう) |

|

|

| 腰郭より鉄櫓を望む | 本丸南側の堀と表門土橋 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 今橋城、峯野城、歯雑城、 |

| 所在地 : 豊橋市今橋町 |

| 築城年 : 永正2年(1505) |

| 形 式 : 平城 |

| 遺 構 : 堀、土塁、石塁、石垣、土橋、虎口 |

| 訪城日 : 平成30年11月24日 |

| ◆ 歴 史 |

| 吉田城は、永正2年(1505)に築かれた。当時 東三河では渥美の戸田氏、豊川の牧野氏などの国人領主層が互いに競合しており、城が築かれた今橋の地はその中間に位置し、また、東海道と豊川の通過する交通の要衝でもあった。この地に初めて城を築いたのは一色城(豊川市)主であった牧野古白(成時)で、当初は今橋城と称していた。 永正3年(1506)田原城(田原市)主 戸田憲光は今川氏親と和を結び、共同して古白の今橋城を攻め落とし、次男の金七郎宣成を城主にし護らせた。この戦で古白は討死している。 永正16年(1519)古白の遺児成三・信成兄弟は今川氏と関係を修復し、その援軍を得て今橋城を囲み城の明渡しを迫った。宣成はやむ無く城を明渡し田原城に戻ったが、牧野氏に対抗するため、最前線となる伊庭藤太の居城であった大崎城(豊橋市)に入城し城主になった。 大永2年(1522)信成は今橋を吉田に改めた。 享禄2年(1529)西三河の松平清康(家康の祖父)が吉田城を攻め東三河の主部を支配下に置き、天文元年(1532)には吉田城も落城させ、城主 牧野信成を討取った。これにより周辺の国人領主も清康の膝下に参じ、田原城主 戸田宗光も清康に降った。 天文4年(1535)清康が家臣の裏切りにより守山城(名古屋市)で横死すると、再び三河は乱れ、牧野氏の一族と思われる牧野成敏が吉田城主となったが、天文6年(1537)には松平氏の弱体化に乗じて大崎城主 宣成が吉田城を襲い、成敏を追い出し奪還を果たした。 しかし、天文15年(1546)駿河・遠江の平定を終えた今川義元は、天野安芸守に命じ吉田城を攻めさせ、宣成は城を枕に討死して果て、翌 天文16年 戸田氏は駿府へ人質で送られる松平広忠の子竹千代を奪い、尾張の織田信秀に渡すという事件を起こし、これに怒った今川勢に田原城を攻められ落城、滅亡した。これにより東三河は今川の支配するところとなり、城代として大原資良が置かれた。 だが、永禄3年(1560)義元が桶狭間の戦いで織田信長に討たれると、次第にその勢力は衰え、永禄6年(1563)松平元康(徳川家康)が三河一向一揆を鎮定し、翌年には吉田城攻めを開始した。吉田城城代 大原資良の守りは堅く、元康は兵糧攻めで臨んだ。吉田城は今川氏真からの援軍もないまま9ヵ月の籠城の末に和議開城し、吉田城は元康のものとなった。元康は吉田城攻略に戦功のあった酒井忠次を吉田城主とした。 永禄11年(1542)からは家康の遠江進攻がはじまり、吉田城はその発進基地となった。元亀2年(1571)には武田信玄の攻撃を受けたが持ち堪えた。 天正18年(1590)家康の関東移封によって酒井氏は下総臼井に移り、替わって池田照政が15万2石で吉田城城主となった。照政によって城地が拡大され、城下町の整備も進められたが、慶長5年(1600)の関ヶ原合戦の戦功により照政は姫路52万石へ転封となり、工事は中断された。 その後、吉田城は石高3万〜7万石の譜代大名が頻繁に入れ替わり城主になり、最後を預かったのは大河内松平氏7万石で寛延2年(1749)から7代続いて明治を迎えた。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 東名高速の豊川インターを出て国道151号の南方向に入る。国道151号を6km程南下した国道1号との交差点である宮下交差点を左折して国道1号に入る。そのまま道なりに3.5km程行くと豊橋市役所を通り過ぎた西八町交差点に至る。同交差点を左折し国道1号の東方向に入り、420m程先の豊橋公園前十字路で左折する。その先の150mで豊橋公園で城跡である。公園駐車場あり。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

本丸北西隅 本丸東側の空堀   鉄櫓の城内側 本丸の東門跡   本丸東側石塁への算木 北側の腰郭   本丸の北門桝形 金柑丸東側土塁と虎口   金柑丸東側土塁 三の丸北東隅土塁と土橋  三の丸東側堀と土塁 |

|||