|

|

| 出城の穴倉式郭 | 本郭西側の石積 |

| 丸山城 No22324−01 | (まるやまじょう) |

|

|

| 出城の穴倉式郭 | 本郭西側の石積 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 伊豆市八木沢字円山 |

| 築城年 : 室町期〜天正18年(1590) |

| 形 式 : 山城(海賊城) |

| 遺 構 : 土塁、堀切、竪堀、石積 |

| 訪城日 : 平成23年2月6日 |

| ◆ 歴 史 |

| 丸山城の築城時期は詳らかではないが、富永氏によって築かれたと云われる。 富永氏は、東三河の設楽郡富永荘から西伊豆の土肥に移り住み、西伊豆地方に散在していた小海賊や水軍を支配下に収め、勢力を拡大して土豪化したと思われ、南北朝時代の史料に「土肥高谷城主富永備前守」との記録が残っている。丸山城は、この高谷城の出城とされ、一族の富永山隨(政辰の弟)が城将として置かれた。 戦国時代の延徳3年(1491)富永三郎左衛門尉政直は、伊豆に侵攻した伊勢宗端(北条早雲)にいち早く与し、明応2年(1493)興国寺城代に任じられている。二代北条氏綱にも仕え、大永4年(1524)には氏綱に従って江戸城を奪い取り、その城代に任命されている。 政直の跡を継いだ政辰は、西土肥のほか武蔵などで千三百八十三貫文余の所領役高を受けており、四代北条氏政のとき、北条氏五家老のひとりに任じられ、江戸城・栗橋城主を任されている。弘治2年(1556)には、里見氏の水軍と相模三浦三崎沖で海戦をし、永禄7年(1564)下総の国府台での合戦に於いて討死した。その跡を子の政家が継ぎ、政家も江戸城に在城し、永禄12年(1569)に始まる武田信玄の小田原城攻めでは、江戸衆を率いて滝山城に立て籠もり奮戦した。 天正16年(1588)天下平定を推し進める豊臣秀吉と北条氏の関係が悪化すると、丸山城の本丸を南の山上へ移す大改修に着手するが、未完のまま天正18年(1590)豊臣水軍の襲来を受け落城したと考えられている。 なお、政家は小田原の役では韮山城に籠城し、北条氏滅亡により浪人となり、慶長12年(1607)に没した。嫡子・直則は徳川家康に仕えて関ヶ原の合戦に従軍、子孫は徳川旗本として家を伝えた。 |

| ◆ 構造と感想 |

|

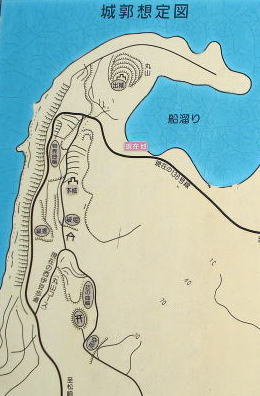

丸山城は、伊豆半島西海岸の中程よりやや北寄りにある八木沢地区の西側に駿河湾へ向け北に突き出した岬の先端に築かれた海賊城である。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 伊豆半島西海岸沿いに県道17号線から国道136号線を南下し、土肥港から2.8km程行くと「丸山スポーツ公園」の道路案内標識が出ている。公園駐車場の南奥に出城への遊歩道があり、さらに遊歩道から国道を渡って南の山上に登っていくと本城の案内板や東屋が設置されている。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

本城の虎口跡   出城と本城間の堀切 本城の物見郭 |

|||