|

|

| 本郭と副郭の東面 | 三の丸西隅石垣 |

| 松倉城 No21203−02 | (まつくらじょう) |

|

|

| 本郭と副郭の東面 | 三の丸西隅石垣 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 高山市西之一色町松倉山 |

| 築城年 : 天正7年(1579) |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 石垣、堀切、竪堀、櫓台、虎口、 |

| 訪城日 : 平成23年9月24日 |

| ◆ 歴 史 |

| 松倉城は、天正7年(1579)に三木自綱が築き、桜洞城から移り住み、ここを拠点に飛騨一円の平定にあたった山城である。 三木氏は、応永18年(1411)姉小路尹綱の乱を鎮圧した功により、京極高員が足利幕府から飛騨国竹原郷を賜り、その代官として三木正頼が入部したことに始まる。四代直頼のときに益田郡の大半を横領して萩原に桜洞城を築き居城とした。五代良頼の時代になると大野郡に進出し、飛騨国司の姉小路家を滅ぼしている。六代自綱のときには高山・中山・岡本・鍋山氏らの諸豪を攻略し、ついに大野郡内を制圧すると天正7年(1579)松倉山に松倉城を築き居城を移した。美濃の斎藤氏や織田信長とも好を通じたが、天正10年(1582)織田信長が本能寺に討たれ、これを好機と捉え侵攻してきた江馬輝盛を荒城郷八日町の戦いで返り討ちにし、江馬氏の居城である高原諏訪城も落城させ、飛騨の大半を手中に納め、戦国大名へとのし上がった。 しかし、天正13年(1585)羽柴秀吉と対立する越中の佐々成政に与したことから、秀吉の命を受けた越前国大野城主金森長近の侵攻を受け、自綱は高堂城に拠ったが降伏し京都に逃れた。次男秀綱と鍋山城を放棄した三男基綱は松倉城に籠城したが内応者が現われ落城、信濃へ逃れる途中に土民に襲われ自害し、飛騨の戦国大名三木氏はここに滅亡した。 この功により長近は、飛騨国3万3千石の領主となり、当初、鍋山城を居城としたが、天正16年(1588)に天神山城跡に高山城を築き居城とし、その際、松倉城は廃城にされた。 |

| ◆ 構造と感想 |

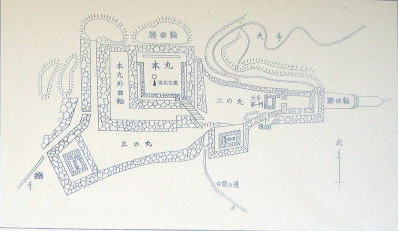

| 松倉城は、飛騨の中心である高山盆地の南西部に聳える標高856.7mの松倉山山頂に築かれた山城である。 眼下には高山盆地を俯瞰し、北は越中・南は岐阜・東は信濃木曽・西は郡上に通ずる諸街道を一望し、全飛騨を手中にしようとする三木自綱の気概が現われた城である。さらに、この城の中心部はすべて高石垣で構築されており、安土城から遅れること僅か3年で、三木氏がこの総石垣造りと云える城を築けたとしたら驚きである。 しかし、中心部とその外縁部の構築手法は全く異なっており、金森長近によって改修されていると推測されている。他でも中心部が近世城郭で外縁部に中世城郭の遺構が残る城が見られ、松倉城もそうした城の一つと考えられる。 構造は、山頂に約20m四方の主郭を置き、横矢掛かりを伴うL字状の副郭を南と西側の一段下に付帯させる。主郭南面の東部と副郭東面に虎口が開き、一体で桝形を形成している。主郭の東側には、東西約48m、南北約12〜25mの二の丸が配され、東面に上下二段積みの石垣が築かれ、南面にも延長約19mの石垣が残存している。また、西側はY字状の三の丸が配され、北部を除く大半が巨石を用いた高石垣で築かれており、西端には櫓台が、南東隅部には一段低い長方形の張出しが設けられている。以上の範囲が石垣造りで、まさに近世城郭と云っても過言でない。 一方、中心部の外縁は、三の丸の西側直下に堀切、北東にのびる支尾根に数段の段郭と先端に堀切、東の尾根続きも数段の段郭と堀切、さらに尾根筋上に削平地が続き再び堀切、そして出丸となっているようである。また、二の丸下のL字土塁とその先端から北側の谷に竪堀が落ち、この谷筋を登ってきた大手が取り付いたとされる。このように外縁部は土造りで中世の山城遺構そのものが残っており、両時代の城を楽しむことができる。 |

| ◆ 道 案 内 |  |

| 国道41号線を高山市内に向かい北上してくると国道158号と交差する上岡本町南交差点で左折し国道158号に入る。国道158号を西に230m程行った飛騨高山美術館の手前で左折し飛騨民俗村飛騨の里へ向かう。道なりに約950m程行った先の左手が飛騨の里で、さらに道なりに280m程行った先の突き当たりで左折する。カーブの多い山道を道なりに1.3km程上った左手に松倉城登り口の案内板がある。右手に広い駐車スペースがある。 (三の丸の櫓台) → |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

高山市街地を望む 本丸の虎口  |

|||