|

|

| 本郭の南方向 | 本郭南西隅の虎口 |

| 真田本城 No20345-02 | (さなだほんじょう) |

|

|

| 本郭の南方向 | 本郭南西隅の虎口 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 真田山城、松尾新城、住蓮寺城、十林寺の城山、 |

| 所在地 : 上田市真田町長字十林寺 |

| 築城年 : |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 土塁、堀切、虎口、石積み、 |

| 訪城日 : 平成23年6月5日 |

| ◆ 歴 史 |

| 築城年代は定かではなく、天文年間(1532〜53)に真田幸隆により築かれたと云われるが、発掘調査において鎌倉時代の遺構も見つかっており、真田氏以前に築かれていた可能性がある。 天文10年(1541)武田信虎、諏訪頼重、村上義清が連合して海野平に攻め入ると、滋野一族は抵抗したが敗れ、一族の頭領である海野棟綱やその子(孫、娘婿とも)真田幸隆らは上州吾妻へ落ち延びた。その身柄は長野業政に預けられ箕輪城内に居住したが、天文10年代幸隆は箕輪城を出て、信虎を駿河に追って甲斐国主となった武田晴信(のちの信玄)に臣従し、信州先方衆として戦功を挙げるとともに、佐久・小県・北信濃の血縁者をはじめとする在地土豪の懐柔に勤め、晴信の信濃侵攻を助けた。 天文17年(1548)の上田原合戦、天文19年(1550)年の戸石城攻めで、武田軍は村上義清に大敗北を喫したが、それでも幸隆は晴信に従い、翌天文21年(1551)には自力で戸石城を確保し、晴信より小県周辺の旧領(真田郷)を与えられ、戸石城も預けられた。 旧領を回復して後、真田本城を整備し、幸隆・信綱・昌幸の真田氏三代に亘る本城としたとされる。 天正11年(1583)昌幸が家康の支援を得て上田城の築城を始め、天正13年(1585)に本城をこの城に移すと、真田本城は廃城となった。 く水利もあり、周辺城跡群等の関係からみて、上田築城以前の真田氏本城であったと推定される。 |

| ◆ 構造と感想 |

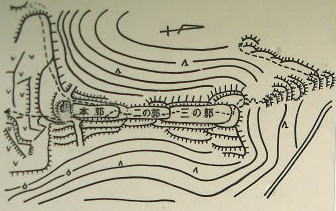

| 真田本城は、烏帽子岳から馬蹄形に西に張り出した北側の支脈から神川に向かって半島状に突き出した尾根先端部に築かれている。馬蹄形の南側支脈の西端には天白城が築かれている。 南面を除く三方は峻険な斜面で、南面は緩斜地で三、四段の大きな段郭を設け、その北東端の丘陵続きには三、四条の堀切を設けて背後の防御としている。段郭の北側上方に高さ2mの土塁を設けた本郭を置き、北の先端部に向けて下がりながら二の郭、三の郭を連郭式に配している。その先は北東と北西に急傾斜の支尾根が延び、小段郭が数段構えられている。 本郭から北側はよく残存しているが、南面は耕地化で僅かに痕跡を残すのみとなっている。 三の郭北端からは、北東に松尾古城、北西に横尾城、そして間を走る上州街道、西に真田氏居館、さらには3km先の戸石城が一望できる。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 上信越自動車道の上田菅平インタを降りて国道144号の東方向に入る。700m程先で上信越自動車道を潜り、さらに国道144号を道なりに900m程行った伊勢山交差点を直進する。そこから2.9km程道なりに北上した荒井交差点で右折し県道35号線に入る。県道35号線を道なりに1.9km程南進した真田氏歴史館を200m程過ぎた突き当たりで左折し県道4号線に入る。県道4号線を北に950m程行った十字路(案内板有り)で右折し山道を470m登った終点が城跡である。駐車場が完備されている。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

現地掲載の縄張図 南東端の堀切   三の郭北方向 戸石城を望む |

|||