|

|

| 主郭西方向 | 西側中段の枡形虎口 |

| 要害山城 No19201−03 | (ようがいやまじょう) |

|

|

| 主郭西方向 | 西側中段の枡形虎口 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 古城、要害城、積翠山城 |

| 所在地 : 甲府市上積翆寺町 |

| 築城年 : 永正17年(1520) |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 土塁、堀切、竪堀、土橋、石垣、虎口、井戸、 |

| 訪城日 : 平成22年11月21日 |

| ◆ 歴 史 |

| 永正16年(1519)に居館を石和の川田館から躑躅ヶ崎館へ移した武田信虎が、翌年の永正17年(1520)に詰城として躑躅ヶ崎館の背後にある丸山(要害山)に築いたのが要害山城である。 築城の翌年の大永元年(1521)、駿河今川軍が甲斐へ侵攻してきたとき、難を避け要害山城に退避していた信虎夫人が、この時に信玄を出産したと伝わっている。 天正3年(1575)長篠の合戦で織田・徳川連合軍に惨敗した武田勝頼は、翌年に要害山城の修築を開始したものの、天正9年(1581)正月には新府城の築城を開始し、同年10月に居城を同城へと移した。 しかし、織田信長の武田領攻撃は急で、入城から僅か70日足らずで勝頼は新府城に火を放ち東方目指して落ち延びたが、天目山で自刃、甲斐源氏の嫡流武田氏は滅亡した。 天正10年(1582)武田氏が滅亡し信長の家臣・川尻秀隆が甲斐に入部したが、本能寺の変が起こると蜂起した甲斐国人一揆に討たれ、空白となった武田氏の旧領を巡り、徳川家康と北条氏直が争った。この「天正壬午の乱」を優位に終えた家康が甲斐を領有することとなり、躑躅ヶ崎館と共に徳川氏によって大改修され、もと武田氏家臣の駒井昌直が城代としてこの城を守った。 天正18年(1590)家康が関東移封となり、羽柴(豊臣)秀吉の臣・羽柴秀勝、加藤光泰、浅野長政らの支配下に置かれたが、慶長5年(1600)に破却された。 |

| ◆ 構造と感想 |

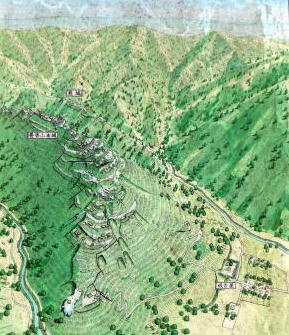

| 要害山城は、躑躅ヶ崎館の北東2.5kmの上積翠寺集落の東に張り出した尾根先端の丸山(要害山)に築かれている。要害温泉入口に説明板があり、尾根西麓のここから山頂まで登山道を30分も登れば主郭に至る。途中には何ヶ所もの虎口が構えられ、石垣造りの門あり、枡形や馬出あり、竪堀を渡る土橋ありと、どの虎口も技巧に富み見応え十分である。 中腹の枡形虎口を過ぎると段曲輪が幾段も連なり、その背後の両側面に落ちる竪堀を通って更に二つの枡形状虎口を経ると主郭である。 主郭は東西73m、南北23mの長方形で、北側の一部を除き全体に土塁をめぐらしている。尾根方向となる東西の土塁が高く、分厚く作られている。主郭の虎口は、南西隅と南東隅に開いている。 尾根続きとなる主郭東側は、100m程の間に3条の堀切を入れ、土橋を渡り侵入する敵を曲輪裾に回り込ませ、上方から横矢を射かける構造を三重に設け、効率的な防御施設としている。ここの土橋や東端の曲輪裾には土留めの石垣が残っている。 なお、虎口や石垣などは、武田氏滅亡後に徳川氏や加藤氏などが改修したものと考えられている。 丸山の南東側の尾根には「熊城」が築かれており、要害山城の付属遺構(南遺構)とされている。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 中央自動車道の甲府南インターを下りた甲府南IC入口交差点を左折し国道358号に入り、道なりに8.6km程行った右手に甲府警察署と甲府市役所があり、そこの甲府警察署前交差点を右折する。東に100m程行った甲府警察署東交差点で左折し、県道31号線に入る。北に350m程行くと右手に甲府城が見え、その先の中央本線の陸橋を渡り、最初の信号交差点で左折し、120m程先の甲府駅北口交差点を右折する。JR甲府駅北側の県道31号線(武田通り)を真直ぐ2.1km行くと武田神社に至る。神社前で左折し神社の南西隅で右折して県道31号線を道なりに3.1km程行くと右手に橋があり、川向こうに積翠寺温泉「要害」というホテルがある。ここに登山口がある。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

主郭南西隅虎口 復元想定図   諏訪ノ水と呼ぶ井戸と曲輪   東曲輪の土橋と通路 通路裾の石垣 |

|||