|

|

| 天守 | 笏谷石瓦 |

| 丸岡城 No18210−01 | (まるおかじょう) |

|

|

| 天守 | 笏谷石瓦 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 霞ヶ城 |

| 所在地 : 坂井市丸岡町霞1-59 |

| 築城年 : 天正4年(1576) |

| 形 式 : 平山城 |

| 遺 構 : 現存天守、井戸、石垣、土塁、 |

| 訪城日 : 平成22年6月26日 |

| ◆ 歴 史 |

| 天正3年(1575)織田信長は北陸地方の一向一揆を平定すべく10万の軍勢を越前に動員し、丸岡から東北に4km余の山中にあっり、一向一揆が本拠としていた豊原寺を攻め、寺坊を悉く焼き払った。 信長はこの恩賞として柴田勝家に越前8郡49万石を与え守護職とし、北ノ庄(今の福井市)に築城を命じた。勝家は養子で甥の柴田伊賀守勝豊を豊原に派遣して山城の豊原城を構えさせたが、翌天正4年(1576)勝豊は交通の利便性などから、豊原から丸岡に移り城を築いた。これが現在の丸岡城である。 天正10年(1582)本能寺の変で斃れた信長の後継を協議した清洲会議により、勝豊は近江国長浜城に移り、代わって勝家は安井家清を城代として丸岡城に入れた。 天正11年(1583)勝家は信長の後継をめぐり羽柴秀吉と賤ヶ岳で合戦に及んだが敗れ、北ノ庄城に攻め滅ぼされた。越前国は丹羽長秀の所領となり、丸岡城主に青山宗勝が配された。 慶長5年(1600)宗勝の子・忠元が関ヶ原合戦で西軍に与し改易され、越前国には徳川家康の次男・結城秀康が入封した。秀康は、家臣・今村盛次に2.6万石を与え丸岡城に入れた。慶長17年(1612)今村盛次が越前(久世)騒動で失脚すると、本多成重が付け家老として4.3万石で入城。寛永元年(1624)成重は秀康の子・松平忠直が不行跡により失脚すると、大名となり丸岡藩を立藩した。 元禄8年(1695)4代重益の時、越丸騒動が起こり本多家は改易となり、代わって有馬清純が越後国糸魚川藩より5万石で入封し、有馬氏が8代続き明治を迎えた。 昭和9年1月30日丸岡城は国宝に指定されたが、昭和23年6月28日の福井大地震により倒壊したため、昭和30年3月に復原された。しかし、復原されたことで国宝から重要文化財にされたが、現存する天守としては日本最古のものである。また、屋根瓦は笏谷石で造られた石瓦をのせていることでも知られている。 |

| ◆ 構造と感想 |

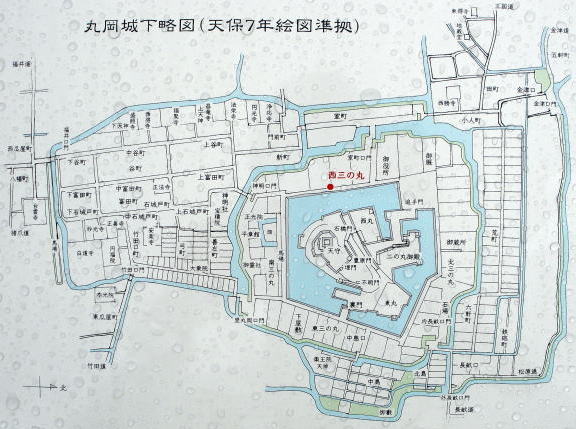

| 二層三階の初期望楼型独立式天守が建つ比高20m程の小さな丘を中心に三重の堀を巡らした縄張であったが、現在は大半の遺構が消滅し、霞ヶ城公園となている小丘部分に当時の面影が残るのみである。 小丘頂部に本丸を置き、北側の山裾に二の丸、北東側に東丸、北西側に西丸を配し、それらを内堀で囲み、その外周りを三の丸と中堀が取り巻いていた。そして南東部を除き南北側に広い城下を設け外堀で囲繞していた。 現在は、本丸に天守と天守台石垣、その近隣に石垣や井戸が残り、戦国末期らしい無骨な趣を漂わせている。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 北陸自動車道の丸岡インターを下りた丸岡インター入口交差点を右折し県道17号に入る。県道17号線を北に1.3km程行った右手が丸岡城で、信号交差点を直進し100m程行った左手に駐車場がある。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

天守台南東隅の石垣 天守南面と天守台石垣   天守三階 天守1階   石製しゃち 井戸 |

|||