|

|

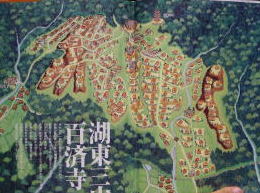

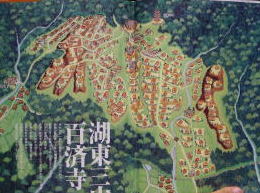

| 復元鳥瞰図 | 総門前の横堀 |

| No25421-01 | 百済寺城 | (ひゃくさいじじょう) |

|

|

| 復元鳥瞰図 | 総門前の横堀 |

| ◆ 城郭の概要 |  北要害の堀底道 |

| 別 名 : | |

| 所在地 : 愛東町百済寺丁 | |

| 築城年 : 永正~大永年間 | |

| 形 式 : 城郭寺院 | |

| 遺 構 : 土塁、堀 | |

| 訪城日 : 平成23年12月17日 |

| ◆ 歴 史 |

|

推古14年(606)、聖徳太子の御願によって高麗僧恵慈・百済僧道欽により建立されたと伝わる。平安時代末期の久安元年(1145)には天台宗別院となり、中世には堂塔300余坊、僧俗合わせ1200人を誇る大寺院となったが、明応7年(1498)の自火で本堂付近を焼失し、文亀3年(1503)の兵火(第一次伊庭の乱)でも焼け、この2回の火災で創建以来の建物をはじめ仏像、寺宝、記録類などの大半が失われた。 |

| ◆ 構造と感想 |  南要害の切岸 |

| 百済寺の伽藍は、本堂を頂点に西側に約200ケ所にのぼる坊院群が配されていた。これらの坊院群を挟み込む北側と南側の尾根筋上に階段状に削平地が連なっている。北側が北要害で尾先に堀切と土橋、三方を土塁で囲んだ武者隠しを配し、それより東に上昇する尾根筋に17段の郭が設けられ、南北側面は谷に向かう急傾斜地になっている。南側は南要害で総門の南100m地点より東に上昇する舌状の尾根筋上に12段の郭が連なっている。また寺の前面を塞ぐように北要害と南要害を結び空堀、土塁、河川で防御ラインを形成していたと思われる。さらに寺の北方の山上に北坂本城が、背後の大萩には山越えの道路を監視する大萩城が築かれたとの伝承が残されている。 総門前の両側に残る土塁と空掘はまさに城砦の構えそのもので、尾根上の要害も見事に削平され、切岸も落差が大きく急斜面で堅固な守りを窺い知ることができる。 |

| ◆ 道 案 内 |  北要害尾先の堀切 |

| 名神八日市ICを出た国道421号の八日市IC交差点を東に2.4km程行った御園交差点を左折する。国道307号に入り北に道なりに3.2km程行った池之尻交差点を右折する。県道229号線に入り、東に道なりに2.1km程行った百済寺本町バス停過ぎで左折し、さらに県道229号線を830m程山に向かって進むと百済寺総門前に至る。そこから斜め左手に450m程上って行くと本坊下の駐車場である。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |