|

|

| No25203-15 | 下坂氏舘 | (しもさかしやかた) |

|

|

| 北側の堀と土塁 | 門 |

| ◆ 城郭の概要 |  |

| 別 名 : | |

| 所在地 : 長浜市下坂中町 | |

| 築城年 : 鎌倉後期〜南北朝期 | |

| 形 式 : 平城(居舘) | |

| 遺 構 : 堀、土塁、虎口、菩提寺、門 | |

| 訪城日 : 平成22年2月13日 | 菩提寺の不断光院 |

| ◆ 歴 史 |

| 下坂氏は、近江国坂田郡下坂庄の国人領主である。下坂庄は下坂中、大戌亥、高橋、下坂浜の四ヵ村からなっている。 下坂氏は、建武3年(1336)7月25日付の下坂治部左衛門慰宛の足利直義からの感状を始め、佐々木氏・京極氏・浅井氏との関係を示す史料が存在する。特に天文11年(1541)頃から、京極氏や浅井氏との関係を示す文書が数多く出現し、天正元年(1573)浅井氏滅亡までの下坂氏との関係がよく分かる。これらの文献は697点に及び、下坂家文書として市の指定文化財となっている。 下坂氏館跡の現在の遺構は、室町時代に完成していたことが史料から分かるとともに、地理的条件、占地、城郭の構造からみて、典型的な中世の平地城館遺構とされている。 戦国時代の当主であった正治(一智入道)は、小谷城に籠城し、織田信長や木下秀吉と戦っている。浅井氏滅亡後は、帰農するが江戸時代には郷士として地域で大きな発言権をもつ名士として存続した。 また、戦国時代の下坂氏の年代記である「江北記」に文明18年(1486)4月28日に下坂庄の支配権をめぐる下坂氏一族の内紛があり、同舘の下坂注記を舅の浅井直種(亮政の父)の協力を得た下坂与一が攻め、屋敷を焼き払ったと記されている。その痕跡が発掘調査で見つかっている。 |

| ◆ 構造と感想 |  南西角の土塁 |

| 城館の規模は、東西約89m、南北約8mの範囲で、高さ約1mから2m、幅約5mから7mの二重の土塁で囲み、幅約5mから13m、深さ約1mから3mの堀が現存している。主郭は東西約55m、南北約42mの内側土塁によって囲まれ、その北東部と南西部には二つの副郭が構築されており、南西部の副郭は一段高くなっており、武者だまりと考えられている。内側土塁の東側には土塁を切る形で高さ約2m、幅約7mの虎口が開口し、東側の東西約75m、南北約45mの規模を持つ腰郭へと伸びる。下坂氏館跡は、滋賀県下屈指の平地城館遺構とされ、平成18年に国史跡に指定された。 今もご子孫がお住まいで、屋敷内には江戸期からの主屋、門、不断光院の建物群や土塁・堀が残されている。それらを維持するには、相当な財力が必要と思われるが、それを主に個人がなされてきたことは驚きである。 |

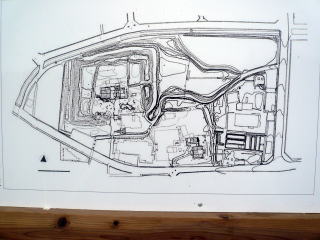

| ◆ 道 案 内 |  (現地の縄張図 (現地の縄張図 |

| 県道37号線の長浜IC交差点から西に990m程行った川崎町交差点で左折し、国道8号に入る。南に3km程進んだ市立長浜病院を越えた次の下坂中町交差点で右折し、県道244号線に入り道なりに410m程行った右手側が舘跡である。 舘南西部の駐車場奥に説明板がある。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |