|

|

| 内堀、北多聞櫓と戌亥櫓台 | 丑寅三重櫓台と復興三重櫓 |

| 津城 No24201−01 | (つじょう) |

|

|

| 内堀、北多聞櫓と戌亥櫓台 | 丑寅三重櫓台と復興三重櫓 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 安濃津城 |

| 所在地 : 津市丸之内本丸27 |

| 築城年 : 永禄年間 天正8(1580) 元亀元年(1570) |

| 形 式 : 平城 |

| 遺 構 : 復興三重櫓、天守台、石垣、堀、 |

| 訪城日 : 平成24年12月16日 |

| ◆ 歴 史 |

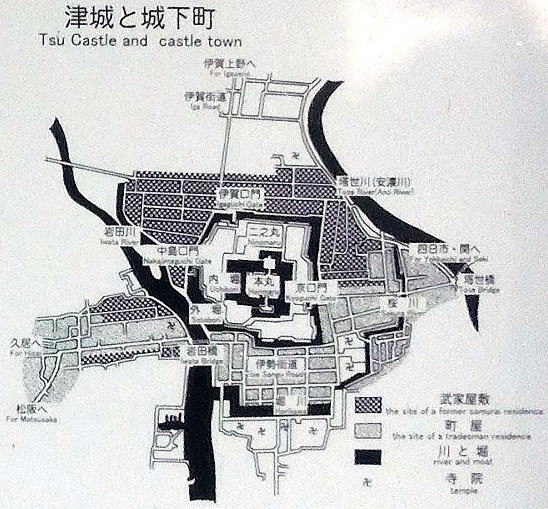

| 永禄11年(1567)伊勢に侵攻した織田信長は、鎌倉時代から中伊勢北部に勢力を有した有力国人の長野氏一族と和睦し、翌年、弟の信包を長野氏の養子に入れ、長野氏を傘下に収めた。 信包は、河芸郡の上野城に居を構えたが、元亀2年(1571)安濃川と岩田川の三角州に築城を開始し、天正8年(1580)五層の天守を備えた津城の前身となる安濃津城を完成させた。そして、当時柳山付近に中心のあった津の町から町家や寺院を移して城下町も整備した。 信包は、「津侍従」とも呼ばれ15万石を領していたが、文禄3年(1594)秀吉の不興をかって改易となり、後に丹波国柏原3万6千石で大名に復している。 信包改易後の文禄4年(1595)富田信広が5万石で安濃津城主となり、慶長5年(1600)関ヶ原の戦いでは、子の信高(知信)は東軍に属したため、西軍の攻撃を受け、天守をはじめ多くの建物が焼失したが、戦後に三重の天守を再建するなど復興を図っている。 慶長13年(1608)富田氏は伊予国宇和島12万石へ国替えとなり、代わって伊予国今治城主であった藤堂高虎が伊勢国の一部と伊賀国一円で22万4千石を領して入封した。大坂の役後、10万石の加増を受け32万3千石で津藩藤堂家は11代続き明治を迎えている。 しかし、明治4年(1871)の廃藩置県により廃城となり、城内の建造物は解体された。 |

| ◆ 構造と感想 |

|

藤堂高虎が、慶長16年(1611)頃から有事の居城とする伊賀上野城の大改修と並行して、津城を平時の居城とするため大改修に着手した。本丸を広げ、石垣を高くして北側の石垣に隅櫓を築き、堀も整備した。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 伊勢自動車道の津インターを降りて信号交差点を左折し県道42号線に入り、津市中心部に向け3,4km程行ったNHK津放送局を過ぎた信号交差点で右折する。市役所前を通り過ぎ次の信号交差点で左折し、東に240m程行った津警察署角で左折する。北に230m程行くと復興三重櫓前に至る。右手に駐車場がある。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

藩校の正門 天守台北面   拡張の痕跡 西の丸と虎口  |

|||