|

|

| 主郭東方向 | 主郭北西隅の土塁 |

| 宇利城 No23221−02 | (うりじょう) |

|

|

| 主郭東方向 | 主郭北西隅の土塁 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 新城市中宇利字仁田 |

| 築城年 : 文明年間(1469〜87) |

| 形 式 : 山城(165m/90m) |

| 遺 構 : 石垣,土塁,郭,堀,井戸 |

| 訪城日 : 平成30年11月23日 |

| ◆ 歴 史 |

| 文明年間(1469〜87)に熊谷重実によって築かれたと云われる。 熊谷氏は、鎌倉時代に活躍した熊谷次郎直実の後裔とされ、5代後の直鎮が元弘3年(1333)六波羅合戦で戦功を上げ足利高氏より三河八名郡の地頭職を賜ったことに始まる。直鎮は八名郡に住し、6代後の重実が同郡宇利庄に移り住み、重実の子 実長が宇利熊谷と称し、今川氏に従った。 享禄3年(1530)実長の子 正直の時、松平清康に宇利城を攻められ落城したが、額田郡高力郷に落ち延び、高力氏と姓を改め、その後 徳川家康の重臣であった高力清長ら一族を輩出し、大名家のち旗本家として存続した。 落城後、宇利城は清康から野田城主 菅沼定則に与えられ、続いて近藤満用が城主となった。天文14年(1545)近藤康用は今川義元に攻めら今川氏に降った。永禄11年(1568)近藤氏は徳川家康に寝返り、武田軍に攻められたが持ち堪え、その後、柿本城に移っている。この後の宇利城の状況は判然としていない。 |

| ◆ 構造と感想 |

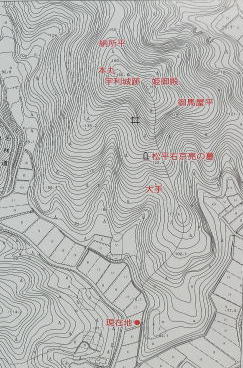

| 宇利城は中宇利の平地部を見下ろす標高163m、比高90mの山上に築かれ、東と西側は深い谷が入り込み、山麓は田などの平地となっている。北側背後の尾根続きは次第に高くなって行く。城の西側には風越峠があり、豊川流域へ通じ、東と南は遠江国境が近い。 山頂の西側に主郭、東側に二郭(通称;姫御殿)を構え、両郭の間に通路を通し、両郭から通路に平入りの虎口が開く。 主郭は、南面を除いた周囲に土塁を巡らした東西 40m、南北 36mの台形状をしている。北側土塁の西端は幅 20m、高さ 1.5mの櫓台を設けている。その北下は比高差 10mの切岸を経て、東西 25m、南北 20 mの三郭(通称;納所平)が所在し、切岸裾には横堀を設けているが、北東隅が掘り残してあり、その東側の土塁とに挟まれた部分が虎口となっている。この横堀は西側に回り込み北西尾根の付根で消滅している。北背後の尾根続きは堀切で遮断し、その東端に納所平からスロープが下りており、堀切対岸の開口部に連絡し、北尾根へと通じている。 主郭東側の37m×19mの姫御殿は、地形の制約を受け砲弾形を呈し、主郭より4m程高い。通路に開く虎口のサイドには、土塁が認められ、その通路側基底部には板状の石材が並べてある。 姫御殿の南から東側下方には、主郭と姫御殿に通じる2つの通路を側面から抑えるため四郭が置かれ、その下方の東尾根付根に側面に土塁を伴った通路への虎口があり、虎口正面に四郭が立ち塞がっている。通路は虎口内側で南北に分岐し四郭の裾を通る。この虎口前はテラス状で、横堀を経て五郭(通称;御馬屋平)があり、南側に土塁が付帯している。御馬屋平の南東下方から東下方に横堀が巡らされ、北東隅から竪堀で落ちている。 主郭から南西に伸びる尾根の段郭には、一部石積が確認できる。主郭西斜面には井戸跡も残る。 少しシダ類が生えているものの、遺構は概ね確認しやすい状態にあり、技巧を凝らした縄張りも楽しめる。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 東名高速道の豊川インターを下りて国道151号の北方向に入る。国道151号を9.1km程道なりに進み右手に牛丼店、左手にコンビニのある稲木交差点で右折する。南西に1.2km程進むと豊川に架かる野田城大橋を渡る。渡って最初の交差点を直進すると国道301号となる。国道301号を3.9km程行くと富岡交差点に至る。この交差点で左折し県道81号線に入る。県道81号線を東方向に2,4km程行くと中宇利交差点(宇利城案内あり)に至り、そこで左折する。100m程北進すると小さな川を渡り、渡った直ぐのT字路(宇利城案内あり)で左折する。130m程進むと道が左カーブする所で右手の道に右折し80m程先の右手が登り口である。入口に案内板と説明板が設置されている。 なお、登り口付近は道が狭いので、中宇利交差点の駐車場を利用するのが無難である。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

主郭・二郭間の堀底道 南から主郭・二郭間の通路へ   主郭南下方の井戸 主郭北下裾の横堀   三郭下方の堀切 五郭西側の横堀   五郭東下裾の横堀 南西尾根の石垣 |

|||