|

|

| 模擬隅櫓 | 蓮池跡(本丸の堀跡) |

| 挙母七州城 No23211−08 | (ころもしちしゅうじょう) |

|

|

| 模擬隅櫓 | 蓮池跡(本丸の堀跡) |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 挙母城 |

| 所在地 : 豊田市小坂本町7丁目 |

| 築城年 : 天明2(1782) |

| 形 式 : 平城 |

| 遺 構 : 石垣、空堀、模擬櫓、門跡、 |

| 訪城日 : 平成26年9月28日 |

| ◆ 歴 史 |

| 慶長9年三宅康貞が武蔵国瓶尻より1万石で金谷城に入封したが、金谷城が戦火で荒廃していたため、慶長19年(1614)陣屋を築いた。その敷地に桜が植えられていたことから桜城と呼ばれるようになった。その後、天和元年(1681)本多氏が入封し、「衣」から「挙母」へと表記が変わり、寛延2年(1749)には上野国安中より内藤政苗が2万石で封じられている。 政苗は、陣屋であった桜城を城郭化するため、幕府から4千両を借用して宝暦6年(1756)2月から本丸、二の丸石垣工事に着手した。三重の本丸櫓、二重の隅櫓、周囲720mの堀を巡らした総面積32haの本格的な築城計画であった。 しかし、度々矢作川の洪水に見舞われ、築城工事は遅々として進まず、明和2、3年(1765、66)に連続して起きた大洪水によって築城は断念されるに至った。 明和4年(1767)城下民家は樹下、小坂へ移転し、安永8年(1779)11月二代藩主・学文は城郭を童子山へ移転することを幕府へ願い出て許され、翌年から工事を開始した。築城にあたり幕府から2千両を借り受け、天明2年(1782)に一応の完成をみた。この城が七州城である。 内藤氏は七代続き明治を迎えたが、城は明治4年(1871)廃城となって取り壊された。 なお、七州城の名は、城から三河、尾張、遠江、信濃、美濃、伊勢、近江の七ヵ国が望見できたことから付けられたと云われている。 |

| ◆ 構造と感想 |

| 公園および美術館の一角に櫓台石垣と模擬櫓があり、城の面影を辛うじて留めている。模擬櫓から南に歩いて下がると道路西側の畑に蓮池門の大きな礎石が残存している。さらに30m程南下した西側の駐車場が蓮池跡で本丸の堀を兼ねていた。 なお、模擬櫓の北側には寺部領主渡辺家の陣屋内にあった書院と茶席が移築され、渡辺家10代規綱候が茶名を又日庵と称したことから又日亭(ゆうじつてい)と命名されている。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 豊田市役所北西側の国道153号の西町4丁目交差点から国道419号を南に470m程行った神田町2丁目交差点で右折する。西に430m程行ったT字路で右折すると、その110m先に模擬櫓が見える。模擬櫓の手前左手に堀跡を利用した駐車場がある。(豊田市美術館のすぐ西側が城跡) |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

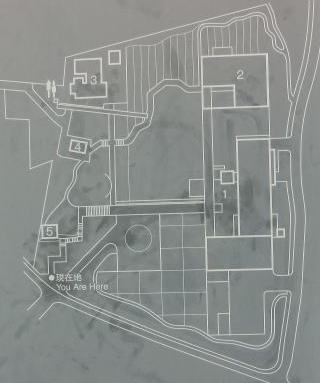

4.又日亭 5.七州城隅櫓 蓮池門跡 ≪付近の案内図≫ |

|||