|

|

| 本丸 | 二の丸北側の横堀 |

| 松平城 No23211−02 | (まつだいらじょう) |

|

|

| 本丸 | 二の丸北側の横堀 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 郷敷城、郷式城 |

| 所在地 : 豊田市松平町三斗蒔 |

| 築城年 : 応永年間(1394〜1428) |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 土塁、空堀、井戸、櫓台、 |

| 訪城日 : 平成26年9月28日 |

| ◆ 歴 史 |

| 応永元年(1394)頃、時宗の遊行僧・徳阿弥が諸国を流浪中、東国から三河の大浜、そして松平郷に入り、松平郷の領主であった在原信重の末娘の婿として養子になり、名を松平太郎左衛門親氏と改め、信重の跡を継いだ。この親氏が応永年間(1394〜1427)に松平氏館の詰め城として築いたのが松平城である。 三代信光が三河平野部の岩津城へ居城を移して松平宗家を継ぎ、兄の信広が松平氏館や松平城を相続し、松平郷に留まった。この信広の家系を松平郷松平家と云い、松平太郎左衛門家とも呼ばれ、松平郷を離れることなく、江戸時代も旗本交代寄合に列せられ明治を迎えている。 なお、松平城がその役目を終えて破脚、廃城になったのは、天分年間(1532〜55)とも文禄年間(1592〜95)とも云われるが定かでない。 |

| ◆ 構造と感想 |  三の丸への城道 |

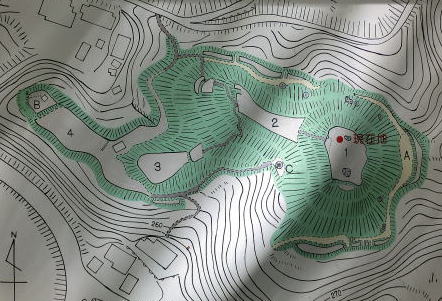

| 松平城は、豊田市街から東に10km、国道301号沿いの山村である松平郷の松平氏館跡(現松平東照宮)から南東方向約500mにある標高298mの城山山頂に築かれている。 山頂に本丸を置き、その西側3つの郭を段階状に設けた連郭式の山城である。西端に櫓台を構え盆地を見下している。本丸と二の丸の南・東・北の三方を取り囲むように横堀がめぐらされ、比較的良好な状態で残存している。本丸の西側、二の丸の南側中腹には井戸跡が残っている。いずれの郭にも土塁はなく、元々は切岸のみにより防御する古いタイプの山城であったが、改修により横堀が付加されたものと思われる。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 豊田市中心部より国道153号から国道301号と進み、松平橋を渡った東詰めの松平橋東交差点で右折する。引き続き国道301号を1.1km程南下した九久平町簗場前交差点を左折する。国道301号をさらに5km程道なりに進むと右手に長福寺があり、その80m先で左折(松平東照宮の標識あり。)し、その70m程先で今度は右折する。山に向かい道なりに270m程行くと右手に説明板があり登り口である。付近の余白スペースに駐車できる。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

本丸の城址碑 井戸跡 |

|||