|

|

| 主郭より講武所、南千畳を望む | 南千畳より天守台を望む |

| 竹田城 No28225−01 | (たけだじょう) |

|

|

| 主郭より講武所、南千畳を望む | 南千畳より天守台を望む |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 虎臥城 |

| 所在地 : 朝来市和田山町竹田字古城山 |

| 築城年 : 嘉吉3(1443) |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 天守台、石垣、石塁、堀切、竪堀、虎口、井戸、登り石垣、 |

| 訪城日 : 平成21年6月20日 |

| ◆ 歴 史 |

| 竹田城は、但馬の守護山名持豊(宗全)が出石城の出城として丹波・播磨と但馬を結ぶ交通路に位置するこの地に、重臣であった太田垣光景に築かせた城郭である。築城年代は、永享3年(1431)から嘉吉3年(1443)にかけてと伝承されている。 以後は、太田垣氏が七代に亘りこれを守り継ぎ、応仁の乱では二代景近が京都へ出陣中に東軍の細川軍が夜久野に来襲したが、二男宗近がこれを撃退している。 しかし、永禄12年(1569)羽柴秀吉が但馬に侵攻し、竹田城を攻めると天正5年(1577)遂に落城した。その後、秀吉の弟羽柴秀長が城主となったが、秀長は出石の有子山城に移り、竹田城には配下の桑山重晴を入れた。天正13年(1585)桑山重晴も和歌山城に転封となり、播州龍野より赤松広秀が入城し、以後十五年間に亘り居城している。この頃に総石垣の織豊系城郭に大改修されたと考えられている。 しかし、赤松広秀は慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いに際して西軍に属するが、西軍の敗戦後に東軍へ寝返り鳥取城攻めに加わり戦功を挙げるも、城下に火を放った責めを問われ鳥取の真教寺で自刃に追いやられ、竹田城は廃城になった。 |

|

| 天守台と本丸への石段 北千畳より天守を望む |

| ◆ 構造と感想 |

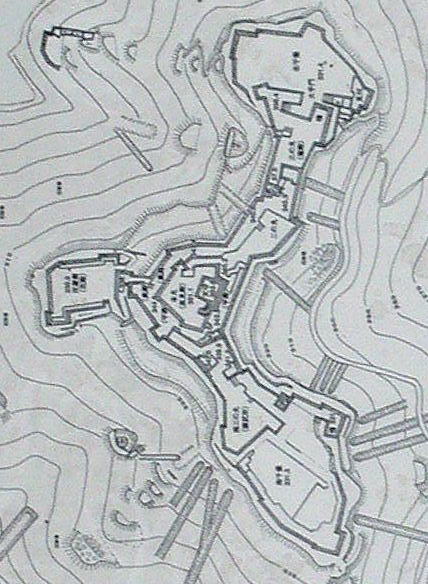

| 竹田城は、標高353.7mの虎臥山山頂に累々と石垣を積み上げ築かれた織豊系城郭である。「天空の城」、「日本のマチュピチュ」などと形容されるが、一度でもこの城を訪れれば、その形容が本当に相応しいと納得させられる。天守台から見る360度の大パノラマ、複雑に屈曲させ巧みに積み上げられ、急斜面からそそり立つ石垣の見事さ、四季折々に見せる絶景、いつ訪れても魅了されること間違いなしである。 竹田城の構造は、中央の最高所に天守台を置き、周囲に高見殿(本丸)を、一段下がって平殿、奥殿が取り巻く。その中心部から三方にのびる尾根上に、北は二ノ丸、溜殿(三の丸)、大手門、北千畳、南尾根には講武所(南二の丸)、南千畳、西尾根には花殿(花屋敷)と呼ばれる郭を配した梯郭式で、各郭間には横矢を充分に利かせた桝形虎口や食違い虎口を構え、中心部に簡単には近づけない縄張りとしている。規模は、南北約400m、東西約100mを測る。縄張りが虎が臥せているように見えることから、別名虎臥城(とらふすじょう、こがじょう)と呼ばれる。国の史跡に指定されている。 城下から遥か高く見上げる山の頂に偉容をほこる膨大な石垣群を築くには、長期間にわたって多大な労力が徴発、投入されただろうことが容易に想像できる。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 播但連絡道和田山インターを下りた和田山インター前交差点で左折し、国道312号に入る。南の姫路方面に1.1km程走った加都交差点を右折し、県道136号線に入る。西に1.5km程行った老人福祉センター手前で左手に入り、道なりに600m程で直売施設「山城の郷」前を通り、更に1.5km程上ると中腹駐車場で、そこからは徒歩で城跡を目指す。車道は一方通行になっているので進入は北西側からしか入れない。 |

| ◆ |

TOPへ 戻る | ||

|

|

|||

縄張り図 |

大手道  大手門 |

||