|

|

| 本丸西面の石垣 | 本丸 |

| 置塩城 No28201−02 | (おきしおじょう) |

|

|

| 本丸西面の石垣 | 本丸 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 藤丸城 |

| 所在地 : 姫路市夢前町宮置、糸田 |

| 築城年 : 文明元年(1469) |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 空堀、土塁、石垣、虎口、 |

| 訪城日 : 平成25年3月23日 |

| ◆ 歴 史 |

| 置塩城は、赤松氏再興を果たした政則が天明元年(1469)代々の本城であった白幡城に変えて築城した城砦である。 嘉吉元年(1441)将軍足利義教を暗殺し、播磨に帰った播磨・備前・美作の守護であった赤松満祐は、山名氏を中心とした討伐軍に領国支配の拠点であった書写坂本城を攻められ、龍野の北方城山城に籠ったが敗れ自害、ここに赤松氏宗家は滅び、赤松氏も衰退した。 その後、赤松氏の再興を目指した遺臣らは、嘉吉3年(1443)の禁闕の変で南朝方に奪われていた神璽を長録の変で取り返し、長録2年(1458)主家の再興を幕府に願い出た。幕府は、神璽奪還の功を認め、満祐の弟義雅の孫政則を加賀半国の守護に任じ、赤松氏が再興された。 政則は、応仁の乱で東軍細川勝元の命によって播磨を攻め、旧領の奪還に努め、最初は姫路城を居城としていたが、天明元年(1469)12月置塩城を築城し、これを本城とした。 しかし当時、播磨を完全に支配できておらず、文明15年(1483)には備前の松田元成が背き、これに備後と但馬の山名氏が加勢し、赤松氏支配地域に攻め入り、以後の数年間は争乱場となったが、長享2年(1488)遂に山名政豊を書写坂本城から但馬に駆逐し、播磨・備後・美作三国の支配を回復した。 明応5年(1496)政則が没し、継嗣がなく七条赤松氏政資の子・義村を二代目城主に迎えたが、内紛や下剋上の風潮が強くなり、執権浦上則宗に実権を握られ、大永元年(1521)則宗の子・村宗によって義村は暗殺されてしまった。 義村の子・晴政が三代目城主となり、享禄3年(1530)細川氏の内紛に加わり、浦上村宗を倒したが、出雲の尼子晴久の播磨侵入に敗れ堺に逃れるが、尼子氏の衰退により播磨に復帰するも子・義祐と対立し、永禄23年(1588)城を追われ娘婿の龍野城主赤松政秀の元に身を寄せ、永禄8年(1565)龍野で没した。 政晴の子・義祐が城主を継ぐが、家勢は振るわず三郡を領有するのみになっていた。 五代目城主の則房は、天正5年(1577)の羽柴秀吉の播磨平定に従い、阿波住吉に一万石を与えられ置塩城を去り、天正9年(1581)には姫路城築城の用材確保のため解体され、廃城になった。 姫路城「と」の門が置塩城大手門を移築したものと云われている。 |

| ◆ 構造と感想 |

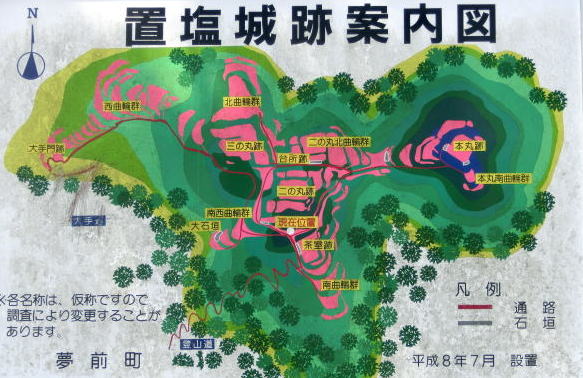

| 置塩城は、姫路の北方10km夢前川に沿って狭長な谷底平野が南北に連なる中流域の東岸標高370mの置塩山山頂部に築かれている。 構造は、一際高い山頂部に輪郭式の本丸を置き、西側の鞍部を隔てた標高349mの平坦で広い第二頂部に堀割によって区画された中核部である二の丸郭群、三の丸郭群を配している。さらに第二頂部から延びる各支尾根上にも多数の段郭を築いている。その規模は、東西約600m、南北約400mと広大で、播磨最大級の山城である。 特に、二の丸は城内で最も広く中央東西方向の石塁で二つに区画され、南区画の東面に土塁を伴った虎口が開き、北区画の東面土塁には折れが入っている。なお、南北各区画には一段ずつの広い下段が付帯し、南区画の下段南西隅には大石垣が残存している。二の丸の南側は、支尾根が延び、空堀を隔てて茶室跡、さらに5段ほどの段郭が連続している。 二の丸の北側は、堀底道を隔ててやや北に傾斜している台所跡と二の丸北曲輪群となる。二の丸北郭群は4つの郭が東に連郭式連なっている。 台所跡の西側が三の丸で二の丸に次いで大きな郭群である。3つの郭が南向け階段状に連旦している。三の丸の西に延びる支尾根上には10段以上の段郭が設けられている。 そして二の丸から南西に延びる支尾根上に三段の段郭があり、中段の先端切岸に城内で最も高い石垣が積まれている。 これらの石垣も見事であるが、最高所の本丸からの眺望は姫路から瀬戸内海まで望め最高である。平成13〜17年に行われた発掘調査では、二の丸から礎石建物や庭園、築地土塁を持つ格式の高い屋敷跡が確認され、本丸からは基礎を?瓦で区画した天守に似た櫓状の建物も発見されている。 |

|

| 二の丸南西隅の石垣 二の丸仕切りの石塁 |

| ◆ 道 案 内 |  |

| 中国自動車道福崎インターの福崎北ランプを下りて左折し県道23号線に入る。県道23号を西に8.4km程行った夢前川の100m手前の前之庄西交差点で左折し県道67号線に入る。南に6.4km程夢前川沿いに下り、置塩小学校の150m手前の宮置バス停のT字路を左折する。県道80号に入り430m程先で「宮置橋」を渡りすぐを左折し、900m程北上すると右手に「置塩城」石碑や看板があり、ここが登城口である。左手に駐車場がある。 登山口が「一丁」で茶屋跡の「十八丁」までで40分程かかる。茶屋跡の少し先に案内図がある。 |

|

|

|

| 南西支尾根の石垣 二・三ノ丸間の空堀 | |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

|

|||