|

|

| No25203-2 | 上坂城 | (こうさかじょう) |

|

|

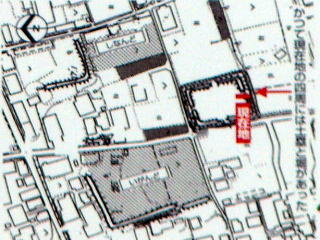

| 伊賀守屋敷の北門(移築) | 信濃守屋敷の北土塁 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 長浜市西上坂町 |

| 築城年 : 戦国末期 |

| 形 式 : 平城(居館) |

| 遺 構 : 土塁、堀、門(移築)、本丸橋(移設) |

| 訪城日 : 平成22年2月13日 |

| ◆ 歴 史 |

| 上坂氏は、京極氏の被官であり、室町中期には坂田郡内でも屈指の国人として勢力を持っていた。戦国前期には上坂家信・信光が出て京極氏執権として江北支配の実権を握ったが、大永3年(1523)の京極氏の内訌による「大吉寺梅本坊の公事」をきっかけとした浅井氏をはじめとする国人連合の台頭により失脚した。 家信・信光は、代々治部丞を名のるが、同時代に伊賀守を名のる上坂氏が存在し、治部丞家は上記により没落したが、伊賀守意信は浅井氏に仕え成長した。 天正元年(1573)浅井氏滅亡後、伊賀守意信の子・八右衛門正信は、秀吉の弟・羽柴秀長に従い各地を転戦し活躍した。意信の弟・貞信は、信濃守を称し上坂に残った。 関ヶ原合戦の際、八右衛門正信は西軍に与したことで領地を没収され上坂に戻り帰農し、叔父・信濃守貞信から跡を受け取った。 上坂氏は、中世以来江戸時代に至るまで、姉川から取水し北郷里地区を灌漑する「郷里井」の管理者として知られ、姉川上流や右岸の村々との争いに際しては、その代表者として交渉にあたった。 |

| ◆ 構造と感想 |  |

| 近隣で3群の土塁が確認されていた。地元で「いがんど」と呼ぶ伊賀守屋敷の西、北、東の土塁、 「しなんど」と呼ぶ信濃守屋敷の北側から三原屋敷の東側に直角に曲がった土塁、そして丸之内(現児童公園)の四囲の土塁である。 しかし、丸之内の南側土塁は近年まで残っていたが、現在は完全に消失している。惜しいことだ。 上坂城は、上記のように土塁で囲まれた少なくとも3つ以上の館からなっていた。 浅井氏家臣の館跡として下坂氏館跡とともに貴重な史跡とされている。 なお、児童公園内には、丸之内の西虎口に架かっていた本丸橋が城址碑の横に移設され、本丸橋の前には伊賀守屋敷の北入口にあった茅葺きの門が移築されている。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 県道37号線の長浜IC交差点から東に1.9km程行くと西上坂町交差点に至り、その先100mで左折し北に150m程進んだ右手に児童公園があり、移築された門、城址碑、本丸橋、説明板がある。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |