|

|

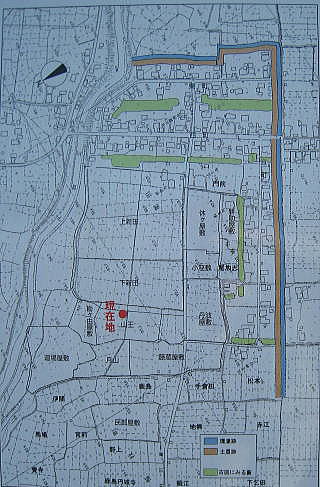

| 城趾碑 | 山王祠 |

| No25202-12 | 肥田城 | (ひだじょう) |

|

|

| 城趾碑 | 山王祠 |

| ◆ 城郭の概要 |  水攻め堤の痕跡 |

| 別 名 : | |

| 所在地 : 彦根市肥田町 | |

| 築城年 : 大永年間(1521~28) | |

| 形 式 : 平城 | |

| 遺 構 : 土塁、堀 | |

| 訪城日 : 平成22年5月9日 |

| ◆ 歴 史 |  |

| 肥田城は、大永年間(1521~1528)に六角氏の命を受けた高野瀬隆重により築かれたとされる。 高野瀬氏は、代々六角氏に仕えてきたが、高野瀬秀頼の代に浅井方に付いたため、六角義賢の憤激に遭い永禄2年(1559)に城攻にあう。城の守りが固かったため、義賢は城の周囲五十八町に及ぶ堤を築き、宇曽川と愛知川の水を引き込み水攻めにした。これが世に有名な「肥田城の水攻め」であるが、5月28日の大雨で堤が決壊し失敗に終わっている。翌、永禄3年に義賢は再び出陣し肥田城を包囲したため、浅井賢政(後の長政)は後詰めで野良田に出張り合戦に及んだ。浅井方は、寡兵であったが六角氏に勝利している。 織田信長による浅井攻めに際して、高野瀬秀頼は織田方の調略に下り、柴田勝家の配下に組入れられた。越前一向一揆の鎮圧に出陣したが、天正2年(1574)越前安居における戦いで父子ともに討死し、高野瀬氏嫡流は断絶となった。 その後には、蜂屋頼隆が泉州岸和田より入城し、天正11年(1583)に敦賀城主として国替えになると、代わって長谷川秀一が入城した。長谷川秀一は、文禄元年(1591)の文禄の役で朝鮮に渡海したが翌年に陣中で病死し、これにより肥田城は廃城になったとされる。 |

| ◆ 構造と感想 |

|

肥田城は、彦根市南西の宇曽川南岸に位置している。城跡は、江戸初期の慶安3年(1650)に新田に開墾されており、城の痕跡は僅かに残るばかりで、田園風景になっている。 |

| ◆ 道 案 内 |  土塁と堀跡 |

| 名神彦根ICを出た国道306号の原町交差点を西に750m程行った外町交差点で左折する。国道8号に入り9.3km程南に進み宇曽川手前の沢交差点で右折する。県道204号線に入って600m程先で左折し宇曽川を渡り、230m程先で右折する。西に100m程進むと右手に崇徳寺、肥田城の資料館がある。 更に、230m程西に行った右手に城趾碑があり、そこから農道に入り100m程先に山王祠があり、その東側が肥田城の主郭部と伝えられている。 なお、宇曽川を渡り肥田町集落に入り、T字路で右折せずに直進して160m先の集落はずれまで行くと、集落を取り巻く土塁と堀が残っている。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |