|

| No24206−07 | No24−0 | ||

| 百地丹波守城 | 城 | ||

| (ももちたんばじょう) | (じょう) | ||

|

| 主郭の南西方向 |

| ◆ 城郭の概要 | ◆ 城郭の概要 | |

| 別 名 : 百地丹波屋敷、百地砦 | 別 名 : | |

| 所在地 : 伊賀市(上野市)喰代字城谷 | 所在地 : | |

| 築城年 : 室町期 | 築城年 : | |

| 形 式 : 丘城 | 形 式 : | |

| 遺 構 : 土塁、空堀、堀切、虎口 | 遺 構 : | |

| 訪城日 : 平成25年3月2日 | 訪城日 : 平成 |

| ◆ 歴 史 |

| ・・・百地丹波守城・・・・は、百地丹波の砦と伝わり、『伊乱記』によると、天正7年(1579)9月織田信雄の軍が伊賀に侵攻を図り、鬼瘤峠から柘植三郎左衛門、日置大善亮が侵入した時、喰代村の百地丹波とその一族が向い討っている。天正9年(1581)10月の柏原合戦においても、百地丹波は柏原城に籠るとあり、その活動振りが記されている。しかし、柏原城落城後は行方不知になっている。 百地氏の祖は、百地丹波泰光と云われ、天文年間(1532〜54)には既に喰代一帯を領した郷士であった。戦国期の百地丹波守三太夫は、藤林長門守、千賀地(服部)半蔵保長と共に伊賀の指導者である上忍三家とされた。 ・・・・城・・・・は、 |

| ◆ 構造と感想 |

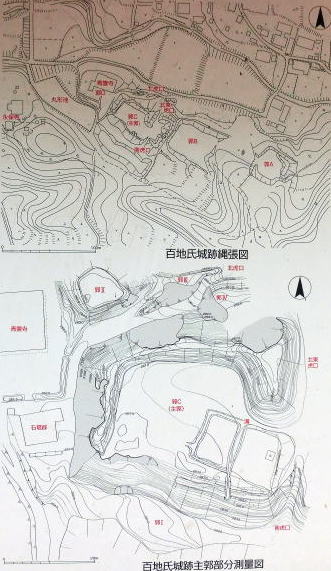

| ・・・・百地丹波守城・・・・は、当初、青雲寺のある西端の郭に館を置き、東隣りに四方土塁囲みの主郭を設けた、伊賀に一般的な館城であったが、織田勢の進出に備えて拡張されたと考えられている。主郭東側の二郭が付加され、郭が連担する連郭式縄張りとなっている。付加された二郭は急拵えか東端の郭の北東隅部に土塁を伴うのみで、南側は自然地形に近い状態である。 当初の館城は、東西を堀切で遮断し、南側は池と空堀を設け、北側は切岸とし、虎口を南側と北側の中央よりやや東側に開けている。主郭の南側の空堀との間には帯郭を、北側の山腹には三つの小郭を構え、防備を固めた造りとなっている。主郭東側の郭は東西40m、南北35mで、40m程の緩斜面を隔て30m四方程の東端の郭で、両郭ともよく削平されている。 ・・・・城・・・・は、 |

| ◆ 道 案 内 | ||

| ・・・・百地丹波守城・・・・は、名阪国道の中瀬インターを降りて国道163号の東方向に入る。国道163号を6.7km程東進すると伊賀市役所支所手前の平田交差点に至り、そこで右折して県道56号線に入る。県道56号線を南に1.2km程行くと十字路で県道56号線は右に曲がる。引き続き県道56号線を南に1.7km程行くと十字路があり、県道は右折れするが、そこを直進し120m程南下すると左手に永保寺があり、そこに百地砦(百地丹波守城)への案内板がある。永保寺本堂から東100mが城跡に建つ青雲寺である。 ・・・・城・・・・は、 |

| ◆ | TOPへ | 戻る |

現地の縄張図  主郭の北虎口  主郭東側の堀切  主郭南側の切岸  東端の郭の東方向 |

||