|

|

| 西ノ丸の物見矢倉と本丸の高櫓 | 南物見台と南ノ丸の厨 |

| 足助城 No23541−02 | (あすけじょう) |

|

|

| 西ノ丸の物見矢倉と本丸の高櫓 | 南物見台と南ノ丸の厨 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 真弓山城、松山城 |

| 所在地 : 豊田市(旧足助町)足助町須沢・真弓 |

| 築城年 : |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 堀切、竪堀、井戸跡、復元施設(櫓、長屋、物見台、厨、杭柵) |

| 訪城日 : 平成31年3月23日 |

| ◆ 歴 史 |

| 平安時代末期から南北朝時代にかけて足助に勢力を持っていた足助氏が築いた「足助七屋敷」の1つとの伝承が残されていたが、平成2〜4年の3年間に及ぶ発掘調査で足助氏の時代の遺構が検出されなかったことなどから、現在では戦国時代に西三河山間部に勢力を伸ばした三河鈴木氏の一統の足助鈴木氏の本城であったと考えられている。 足助鈴木氏は、忠親−重政−重直−信重−康重と5代続き、初代忠親は、15世紀後半の人と云われる。 大永5年(1525)2代重政の時、岡崎の松平清康に攻められその麾下に入った。天文4年(1535)守山崩れで清康が斃れると3代重直は妻久子(清康の妹)を離縁し松平氏から離反し独立したが、天文23年(1554)今川義元の軍勢が足助に侵攻してきたため、重直は義元に臣従することになる。永禄3年(1560)桶狭間の戦いで義元が討死すると再び重直は独立を果たすが、同じく今川氏から独立した松平元康(のち徳川家康)が永禄7年(1564)足助に侵攻、重直は降伏し、嫡子信重を人質に差出し、元康に臣従した。こののちは完全に服属し松平氏の家臣団として活躍するが、元亀2年(1571)武田信玄の西三河侵攻により足助城は落城、重直は岡崎へ逃れた。これにより足助城は一時的に武田方の持城となったが、元亀4年(1573)信玄が病没すると徳川家康の軍勢が武田氏の軍勢を追い払い、足助庄は重直に与えられ、重直が再び足助城主となった。 天正18年(1590)5代康重の時、家康の関東移封に従って足助城を去り、これにより足助城は廃城になった。 なお、康重は関東での待遇に不満を抱いて直ぐに出奔したという。 |

| ◆ 構造と感想 |

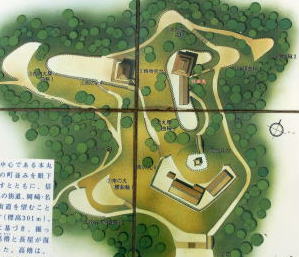

| 足助市街地の東端、足助川の左岸に聳える標高301m、比高170mの真弓山山頂部に築かれた山城である。山頂からは山麓を通る飯田、設楽、岡崎、名古屋へ通じる街道を一望でき、要衝の地である。 山頂に南北40m、東西12mの本丸を置き、その南西に堀切を隔て南物見台、その下方に南ノ丸を配し、下端に堀切を入れている。さらに北東、東、西に伸びる尾根には階段状に郭を設け、要所に堀切を設け防備を固めている。 北東尾根には四段の腰郭を設け、下端に堀切を入れ遮断している。 東尾根には三段の腰郭を設け、下段腰郭の西側に竪堀を落とし、反対側に小郭が構えられている。 西尾根には西ノ丸とその下方に三段の腰郭と堀切を設け、堀切外側の小ピークに東西に細長い郭を配している。小ピークから西と南西に伸びる支尾根にも幾段もの小郭が設けられている。 中心部で実施された発掘調査を基に、本丸に高櫓・長屋、南物見台に矢倉、南ノ丸に厨とカマド小屋、西ノ丸に物見矢倉が復元されている。 なお、杭柵が設置されているが、発掘調査の結果に基づくものであれば、土塁の代替施設であろう。 城まで車で登れ、駐車場も完備しているので、楽々と訪城も出来、発掘調査を基に中心部は公園整備されており、戦国時代の山城の雰囲気を味わうことができる城跡でる。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 猿投グリーンロードの力石インターを下りて国道153号の北東方向の足助町方面に入る。国道153号を9km程走った足助大橋西交差点で右折、直ぐに巴川を渡り足助町中心部に入る。国道420号で600m程市街地を走るとY字路に至る。そこで右手に進み300m程行くと左手に足助中学校があり、その30m程先の足助城の案内板があるT字路で左折する。770m程カーブの多い道を登って行くとT字路に至り、そこで左折し終点まで行きと足助城(真弓山城)駐車場に至る。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

本丸の北西方向 本丸と北腰郭   城址からの眺望 本丸と南物見台間の堀切   本丸・南物見台・南ノ丸の切岸 南ノ丸を望む   南端の堀切 西ノ丸の東方向   西ノ丸の物見矢倉 西尾根の腰郭   西尾根の堀切 南西下方の井戸跡   かまど跡 復元建物の配置 |

|||