|

|

| 主郭と土塁 | 主郭南下の堀切 |

| 蟻城西城 No20308−01 | (ありじょうにしじょう) |

|

|

| 主郭と土塁 | 主郭南下の堀切 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 南佐久郡佐久穂町穂積崎田 |

| 築城年 : |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 堀切、土塁 |

| 訪城日 : 平成30年4月30日 |

| ◆ 歴 史 |

| 西麓の東電調整地東岸を走る道路沿いに佐久穂町教育委員会が設置した説明板があり、『木曽義仲は、父義賢の故地多胡庄に最も近いこの地に樋口氏を派し、楯氏、矢田氏の協力を得て西上州における武士団の糾合を図ったものと思われる。 なお、甲斐源氏は同族であったが義仲と志を異にし相剋しあっていたので、絶えずその動静を監視し、それとともに茅野氏や手塚氏とも連携を保っていかなければならなかった。 さらに樋口氏は旧知の秩父党や児玉党にも働きかけていた。 ここは佐久平の末端で依田城に近く南は千曲川を溯り甲斐に通じ、東は十石余地峠を越えて西関東への近路であり、西は大石峠を挟んで茅野に近接している。 蟻城は、これらの交通路を眼下に扼し、守備に堅い稀にみる広大な山城で、馬場、腰巻、羽場、杭の内、矢つぼ、蟻戸城の平など 城下の施設跡の地名が今も残っている。』と記されている。 しかし、残存する遺構は戦国期のものと思われ、天正10年(1582)に徳川家康と北条氏直が争った天正壬後の乱の際に、いずれかの勢力が改築したものと考えられている。 |

| ◆ 構造と感想 |

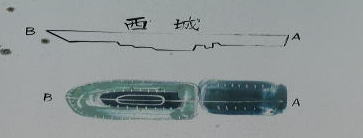

| 南佐久郡中央部の穂積で千曲川が西方へ弓状に湾曲し、そこへ茂来山から支脈が延びてきて、その先端部の標高1047.9m、比高190mのピークを頂点に、北へ向け2本の支脈が張り出し馬蹄形を形作っている。その頂点の山頂には「南城」があり、西側支尾根の先端の半僧防山(標高930m、比高80m)に「西城」が、東側支尾根の先端の標高890m、比高40mには「北城」が築かれている。 西城は、頂部に土塁を伴った主郭を置き、その南と北側に副郭を配し、尾根筋上の北側斜面に二段、南側斜面に一段の段郭を構え、西斜面にも三段の段郭を重ねている。尾根筋の北端に1本、南端に2本の堀切を入れ、城域を画したシンプルな構造であり、また、規模も小さいので、南城の出城であったのであろう。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 中部横断道の高千穂高原インターを出た高千穂高原I.C交差点で右折し国道299号に入る。国道299号を東に960m程行ったT字交差点の清水町交差点で左折し国道141号に入る。国道141号を北に220m程行き右折し県道122号線に入る。県道122号線を東に490m程行き左折して県道2号線に入る。県道2号線を北に150m程行くと右手に高千穂駅があり、そこから180m程先の十字路で右折する。東に90m程進み道なりに右にカーブし、その先でUターンするようなカーブを二つ経て進むと三本の道が合流し1本になる所に出る。そこから40m先の小さな十字路で右折し、道なりに進んだ突き当りが支尾根の先端で、そこから山に入り尾根筋を登って行けば城跡に至る。 石碑の背後から山に入った。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

現地の絵図 尾根北端の登り口   主郭北側の段郭 主郭南側の段郭 |

|||