|

|

| 北の稜堡 | 御台所 |

| 龍岡城 No20301-05 | (たつおかじょう) |

|

|

| 北の稜堡 | 御台所 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 五稜郭 |

| 所在地 : 佐久市(臼田町)田口字竜岡 |

| 築城年 : 慶応3年(1867) |

| 形 式 : 平城 |

| 遺 構 : 濠、土塁、石垣、虎口、台所、 |

| 訪城日 : 平成 |

| ◆ 歴 史 |

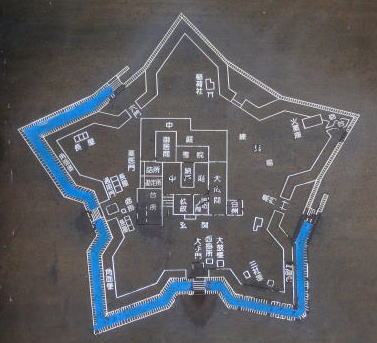

| 龍岡城五稜郭は、日本に2つしかない五つの稜が星形に突き出た洋式城郭である。 三河奥殿藩の大給松平氏最後の藩主・松平乗謨は、文久3年(1863)正月・大番頭登用とともに、前年の参勤交代制緩和により家臣の在国期間がが長くなり、これまでの本領三河4千石では狭く、信州領1万2千石の地に本領の移転を願い、また併せて新陣屋建設の許可を幕府に申請し許された。翌元治元年3月(1864)田野口村竜岡の地に築城を開始、政務と藩主の住居を兼ねた御殿、藩士の小屋、番屋、太鼓櫓、火薬庫などの建物や大手門、東側通用門などが完成し慶応3年4月(1867)に竣工祝いを行った。 しかし、堀は三稜堡を廻るだけで、南西と西側二稜堡を囲む約200mは未完成のままで、建物も瓦は全部準備しながら一割にも満たない使用で、殆どの建物が板葺きであったと伝えられている。 明治4年(1871)廃藩とともに兵部省は全国の城郭取り壊しを布告し、龍岡城五稜郭は濠と石垣を残し、建物は入札払い下げとなったが、御殿の一部御台所は翌明治5年学制発布により学校としての使用申請が認められ残された。敷地は民有地となり、小学校用地として使用され、御台所は長く校舎として使用されてきたが、昭和4年現在地に移され、昭和35、6年に半解体復元工事が行われ現在に至っている。また、大広間、通用門、薬医門が近隣に移築され現存している。 |

| ◆ 構造と感想 |

| 龍岡城は、函館五稜郭の完成から3年後に竣工し、総面積は約2万75坪で、函館五稜郭の約半分の規模であるが、信州の五稜郭として有名な城である。 大給松平氏は「陣屋格」であり、天守などの防備施設は作れず、築城時の郭内は中央に藩主宅と政庁を兼ねた御殿が置かれ、北の稜堡に功績のあった三藩主を祀った三社様、黒門、北西の稜堡に火薬庫と砲台、予備門、西南の稜堡に稲荷社、穴門、南東の稜堡に長屋、通用門(面掛所・長屋)、北東の稜堡は空き、大手門(面掛所・太鼓櫓)が配されていた。 濠巾は7〜9m、石垣は堀底から3.64mで頂部に石板を突出させ武者返しとし、その上に高さ2.2mの土塁を築いている。 形状は防御に優れた星型稜堡の西式城郭であるが、機能的には砲台も一ヵ所の稜堡にしかなく、堀巾も狭く、陣屋の域を出られていない城郭である。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 中部横断道の佐久臼田インターを降りて県道121号線の下小田切バイパスの北東方向に入る。バイパスを北東に1.1km程行くと国道141号に突き当たる。そこで左折し国道を北に250m程行くと城山北交差点に至り右折する。東に820行くと臼田駅前に至り、駅前の信号で左折し500m道なりに東進する。県道2号線とのT字路を直進方向に進み、500m程道なりに東進すると龍岡橋南交差点に出る。直進して橋を渡り90m程先で右折した先が龍岡城である。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

田口城よりの全景   大手門跡と城址碑 黒門と桝形   南側濠と土塁の中断部 外郭の桝形 |

|||