|

|

| 主郭 | 主郭東側背後の堀切 |

| 上原城 No20214−03 | (うえはらじょう) |

|

|

| 主郭 | 主郭東側背後の堀切 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 茅野市ちの上原 |

| 築城年 : 不明 |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 土塁、堀切、竪堀、虎口、水の手、井戸 |

| 訪城日 : 平成30年10月28日 |

| ◆ 歴 史 |

| 築城年代は定かではないが、康正2年(1456)諏訪上社の祭祀を司る大祝頼満とその兄で領地経営にあたる惣領諏訪信満の間に内訌が起こり、これを機に惣領信満は上原に居を移し、大祝頼満は前宮に残って、両家は分裂状態となったことが、『諏訪御符礼之古書』に見られ、この頃に上原城の原型も築かれたものと推測される。これ以降、諏訪氏は5代70余年に亘り、この城を居城として諏訪一帯を支配した。 文明15年(1483)正月大祝継満は惣領政満父子と政満弟の原田小太郎らを神殿に招いて酒宴を催し、その席でこれらを殺害、一気に上社の支配権を掌握しようとする挙に出た。これに対し、矢崎、千野、小坂、福島、神長官らの惣領家臣の各氏は反抗に出て、大祝継満を干沢城(茅野市宮川)へ追い込み、継満は父頼満をはじめ一族の多数を討ち取られ、伊那郡高遠の義弟 高遠継宗を頼って逃れた。これによって惣領政満の次男・宮法師丸(碧雲斎頼満)が惣領と大祝を相続した。 天文11年(1542)7月 武田晴信(のちの信玄)が高遠頼継と共に諏訪に攻め入り、諏訪頼重を本拠地の上原城に攻めると、頼重は上原城を支えきれず、桑原城へと逃れ籠城したが、多くの家臣が逃亡してしまったため降伏し、弟の大祝頼高らとともに甲府府中に連行され、東光寺で自刃させられた。これにより諏訪氏惣領家は滅亡、戦後処理で諏訪地方は晴信と頼継が二分して統治するようになった。しかし、頼継はこれを不服とし同年9月武田氏の兵が駐留する上原城を攻め、武田勢を放逐したが、宮川橋の戦いで武田軍に大敗を喫し高遠へと撤退した。 天文12年(1543)晴信は宿老板垣信方を諏訪郡代に任じ、上原城を修築させ、武田氏の諏訪地方支配と信濃攻略の拠点とした。これは天正10年(1582)の武田氏滅亡まで約40年に亘り続いた。 この城跡の三の郭にある金毘羅神社は頼岳寺18世尊応が文化2年(1805)に頼岳寺鎮守神として、四国讃岐より金毘羅大権現を勧請して祀ったものである。また、昭和46年5月27日県史跡に指定されている。 |

| ◆ 構造と感想 |

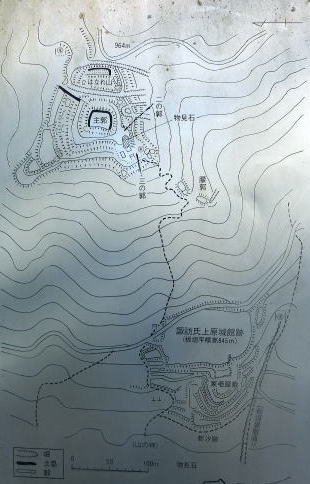

| 上原城は、諏訪盆地の中央に向け霧ヶ峰高原から南に張り出してきた尾根先端部の金毘羅山(標高978m、比高180m)山頂に築かれた山城で、眼下に諏訪盆地を一望する立地である。南西側中腹に構えられた居館に対する詰城である。 構造は、尾根続きの東側を大規模な二重堀切で遮断し、頂部に主郭を構え、南・西・北側の斜面に階段状に「コの字」型の二の郭・三の郭と理昌院平を設けた梯郭式の造りである。 主郭は20m×30mで西側を除く三方に土塁が付帯し、二の郭は15m×20m、三の郭は20-25m×15mで、続く北斜面の一段下には帯郭の理昌院平が設けられている。二の郭の南西隅に巨大な物見石があり、その下に金毘羅神社が鎮座している。 城跡に立つとその規模の小さくが強く感じられ、とても長期の籠城に向く城でなかったことが分かるが、中腹の小家板垣平(おおよそ1ha)に居館を構え、北西に桑原城、東に鬼場城を配し、前方南山裾に諏訪上社(本宮・前宮)を見下ろし、宮川を隔てて干沢城と対しており、諏訪支配には好立地であったことが窺える。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 中央道の諏訪インターを下りた諏訪IC交差点を直進し800m程で国道20号との交差点である四賀南神戸交差点に至る。同交差点を右折して国道20号に入り南に440m程行った上原頼岳寺交差点で左折する。東に250m程の頼岳寺前で右折、50m程先で左折、その先20mで右手の永明寺山公園に行く道路に入る。2.6km程上って行くと駐車スペースがあり、案内板と城跡碑が建てられている。案内板の奥に入ると直ぐに城域である。 なお、途中に板垣平があり「諏訪氏館跡」の大きな石碑と碑文が建てられ、背後に1haの平坦な居館跡が広がっている。 |

| ◆ | TOPへ 戻る | ||

|

|

|||

|

三の郭からの眺望 |

||

主郭の土塁 背後の水の手   主郭南側下の竪堀 二の郭と物見岩   二の郭の虎口 三の郭   理昌院平 理昌院平の井戸 |

|||