|

|

| 桝形城より朝倉山を望む | 原ノ城の大手口跡 |

| 湯川城 No20214−02 | (ゆがわまじょう) |

|

|

| 桝形城より朝倉山を望む | 原ノ城の大手口跡 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 茅野市北川 |

| 築城年 : 天正年間(1532〜55) |

| 形 式 : 崖淵城 |

| 遺 構 : 堀、土塁、虎口、 |

| 訪城日 : 平成30年10月27日 |

| ◆ 歴 史 |

| 『現地説明板』の「湯川むら」の項』には、「湯川村は、縄文時代から人が住み、南北朝時代には大門街道の宿場として早くから繁栄していた。その後、甲州武田方や諏訪方の要所となり湯川城が築かれ、諏訪神社の上社と下社の重要な神領ともなった。」と記されている。 また、同説明板の「史跡湯川城跡」の項には、天文年間(1532〜55)、武田信玄の築城と言われ、大門峠の棒道筋で佐久方面への侵攻や川中島出兵等の拠点として利用された。」とある。 『日本城郭大系』の「枡形城」の項には、「天文11年(1542)以後、武田信玄が大門峠を越え、東北信濃に進出した時、軍勢の足溜まりとして設け、広さ150m×100m、大土塁で四辺を守り、南側には堀を通し、北側は滝ノ湯川を利用した。」と記されている。 |

| ◆ 構造と感想 |

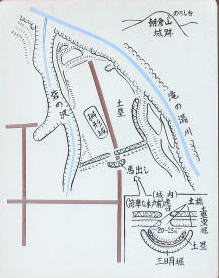

| 湯川城は、諏訪盆地の北東部に位置し、北の滝の湯川と南の渋川の間に広がる高台に築かれた枡形城と原ノ城を併せた崖淵城である。西800mの朝倉山山頂には狼煙台として使ったとされる朝倉山城があり、両城が一体で機能したと考えられている。 桝形城、原ノ城とも一部の遺構しか残存しておらず、城の全体像は明らかでないが、「軍勢の足溜まり」として利用されたとの史料が残っており、広大な城域を持つ城砦であったと思料される。 桝形城は上記のとおりであるが、東側は滝の湯川と空堀(「砦の沢」と呼ばれる。)の間を一直線の空堀と土塁で遮断し、その中央に丸馬出しを設けていたが、耕地整理で消滅したようである。桝形城南側の「砦の沢」と呼ばれる自然地形を利用した横堀は、東に1km程延び北山小学校の東端まで達していたようで、原ノ城の北側を区画する空堀でもあったと推測される。小学校西側の農協の西と南側には、T字状に巨大な空堀と土塁が残っている。その空堀から西70m程に大門街道が通っていた。南側崖地の登り口に「大手口」と伝わる所がある。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 中央道の諏訪インターを下りた最初の諏訪IC交差点で右折し国道20号に入る。国道20号を南東に1km程行くと跨線橋となるので、手前で左手の側道に入る。側道の280m程先の新井交差点で左折し、国道152号に入る。国道152号を7.9km程道なりに進むと右手に湖東小学校があり、その先の湖東新井交差点で左折する。引き続き国道152号を1.1km程行くと芹ヶ沢交差点に至る。そこで左折し更に国道152号を700m程走ると右手に北山小学校があり、そこで左折し細い道に入る。240m程西進すると十字路があり、左折し50m程の所に「原の城」の説明板がある。 十字路で右折し20m程で湯川城の「城址碑」、120m程先で左折し農道を進むと「桝形城」の説明板がある。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

桝形城 原ノ城   桝形城の砦の沢 原ノ城の診療所横の横堀   桝形城の土塁跡 原ノ城の土塁 |

|||