|

|

| 西側の土塁と郭内 | 北側の空堀 |

| 大倉崎館 No20213-02 | (おおくらざきやかた) |

|

|

| 西側の土塁と郭内 | 北側の空堀 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 上野の館、上野の城崖、 |

| 所在地 : 飯山市常盤上野 |

| 築城年 : |

| 形 式 : 居館 |

| 遺 構 : 土塁、空堀 |

| 訪城日 : 平成26年10月26日 |

| ◆ 歴 史 |

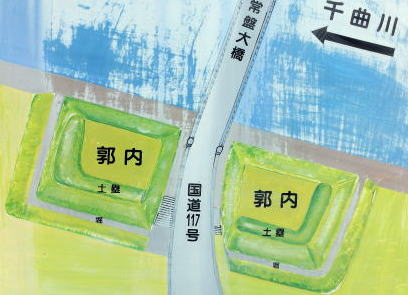

| 上野の館跡は大倉崎館跡とも呼ばれる中世(鎌倉〜室町時代)の豪族が居住した館跡である。千曲川に接した要害の地に築城し、中世の争乱期における地方豪族の居城としては典型的な様相を示している。館は東を千曲川の断崖に接し、北・西・南を幅10m、深さ5m以上の壮大な堀で囲んでいる。堀の長さは北辺が34m、西辺が104m、南辺が42mある。

昭和63年(1988)、常磐大橋が館の中央に建設されることから発掘調査が行われた。その結果、中国から輸入された白磁、青磁、能登半島で焼かれた珠州焼、越前焼、美濃・瀬戸焼などの焼物の他、中国銭、鎧の一部の小札、釘などの鉄製品、茶臼、硯など貴重な品が多く発見された。 これらのことから14〜15世紀頃、当地には有力な豪族(武将)が居城していたと思われる。館主については竹内源内との伝承もあるが、今のところ明確になっていない。 なお、現在は南北に二つに分断されているが、土塁や堀などは現在でもよく残っており、当時の面影を今に伝えている。 |

| ◆ 構造と感想 |

| 大倉崎館は、千曲川の河岸段丘上に築かれた居館で、川に面し断崖となっている東側を除く三方を空堀と土塁で囲繞され、郭内はやや川側に向け低くなっている。空堀と土塁とも比較的よく残っているが、草木がやや茂って見辛い。 それにしても千曲川を渡河する常盤橋に通じる国道117号によって館跡が真っ二つに分断されており、余りにも残念である。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 上信越自動車道の豊田飯山インターを降りた豊田飯山インター入口交差点を右折し国道117号に入る。国道を北東に5.8km程行くとY字路があり右手の飯山バイパスへ入る。飯山バイパスを2.3km程北上すると左手に飯山城があり、そこから更に北に6.2km程行くと道路が右にカーブし千曲川を渡河する常盤大橋に至る。常盤橋西詰の両側が館跡である。左手にある説明板付近に1台駐車可。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

現地の絵図 城崖 |

|||