|

|

| 主郭南方向 | 主郭よりの眺望 |

| 有賀城 No20206−03 | (あるがじょう) |

|

|

| 主郭南方向 | 主郭よりの眺望 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 天狗山城 |

| 所在地 : 諏訪市豊田字有賀 |

| 築城年 : 承久年間(1219〜22) |

| 形 式 : 山城(925m/100m) |

| 遺 構 : 土塁、堀切、横堀、竪堀、石積、虎口、 |

| 訪城日 : 平成30年10月26日 |

| ◆ 歴 史 |

| 確実な記録がないため築城年代は不明であるが、諏訪氏の支族である有賀氏が、鎌倉時代初期の承久年間(1219〜22)に当地に入り、その後に築かれた山城と考えられている。 戦国時代に入り、天文11年(1542)甲斐の武田晴信(のりの信玄)が高遠頼継と組んで諏訪へ侵攻した際には、有賀氏は武田・高遠勢に与した。同年に諏訪惣領家が滅ぶと、諏訪郡は宮川を境に西半を頼継が、東半を晴信が領有することとなった。同年9月に諏訪全域の制圧を目論んだ頼継が安国寺合戦で晴信に敗れると、諏訪郡は武田氏の支配下となった。 天文17年(1548)7月有賀氏ら西方衆は小笠原長時に呼応して武田晴信に叛旗を翻したが、敗退し有賀氏は追放された。有賀城には武田方の原美濃守が入城し、翌天文18年(1549)には武田方に協力した千野靭負尉(ゆきえのじょう)に与えられ、千野氏が居城とした。 そして関ヶ原の役後の慶長6年(1601)再興した諏訪氏が再入部すると、重臣の千野丹波守房清が入城し、屋敷を構えた。江音寺にみられる「丹波屋敷」の地名はこれにちなんだものといわれている。 |

| ◆ 構造と感想 |

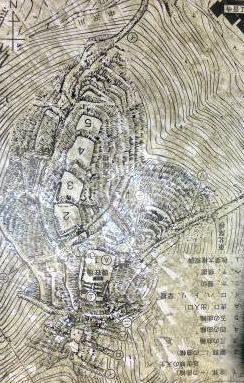

| 有賀城跡は、古代より諏訪と伊那谷を結ぶ交通の要所であった有賀峠の諏訪側登り口を押さえる位置にある。 千野氏の菩提寺である江音寺が北麓にあり、寺に向かって右手に千野家墓所、左手に丹波屋敷跡がある。 江音寺背後に南西から伸びてきた丘陵の先端部から北方向、諏訪湖へ向けて突きだした尾根の先端 標高925m、比高100m程の頂部に主郭を置き、南側背後の鞍部を三重の堀切で遮断し、主郭から北に下る尾根筋に副郭から五郭までを階段状に構築している。これらの郭群の西側斜面には大規模な横堀と土塁が連なり、その下方に一段又は二段の帯郭が設けられている。帯郭は堀切からの竪堀と横堀から落ちる三条の竪堀で区分されている 五郭から下方の尾根筋には小さな段郭が連続し、その西側斜面も二段の帯郭が続いている。この尾根筋が大手道である。 主郭の南側から西側には削り込んだ土塁を設け、背後の高土塁の内裾には二段の石積があるが、土塁上に奉られる秋葉大権現に関連するものであろう。 主郭の北西側に大堀切、北東側に横堀から竪堀へ移行する堀が入れられ、厳重な防備が施されている。 複雑な縄張りに大規模な堀切と竪堀、横堀や土塁など見ごたえのある遺構が良好な状態で残存する城跡である。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 中央道の諏訪インターを下りて最初の諏訪IC交差点を左折し国道20号に入る。北西に680m程走ると飯島交差点に至り、そこを直進すると県道487号線となる。そのまま県道を2.7km程行くと六斗橋交差点に至り、そこで左折し市道に入る。市道を2.2km程道なりに進むと豊田小学校前を通る。小学校前を過ぎると県道50号線となり、県道を道なりに950m進むと左手に江音寺がある。参拝者駐車場を利用させていただき、寺の右奥の千野家墓地から山道を登ると城跡に至る。 なお、江音寺から県道50号線を370m程登った左手に小さな冠木門があり、そこからも城跡に登れるが、千野家墓地から登った方が尾根筋の遺構を見られ断然良い。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

現地掲載の縄張り図 背後の大堀切   大堀切の竪堀 主郭の虎口   主郭の土塁 副郭の土塁   横堀 横堀からの竪堀 |

|||