|

|

| 主郭より二ノ郭を望む | 四ノ郭・二ノ郭間の堀切 |

| 犬甘城 No20202−09 | (いぬかいじょう) |

|

|

| 主郭より二ノ郭を望む | 四ノ郭・二ノ郭間の堀切 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 蟻ヶ崎山城 |

| 所在地 : 松本市蟻ヶ崎 |

| 築城年 : 正平年間 |

| 形 式 : 平山城 |

| 遺 構 : 堀切 |

| 訪城日 : 平成24年10月21日 |

| ◆ 歴 史 |

| 南北朝期の正平年間(1346〜70)に在地勢力の犬甘氏によって築かれたと云われるが、定かでない。犬甘氏は、大伴氏の庶流と伝えられ、信濃国府の国衙侍所に勤仕した在庁官人であったが、土着して南北朝期には府中平の土豪へと成長したものと思われる。その後、信濃守護

小笠原氏に仕え、犬甘城は小笠原氏の本城 林城を守備する支城として機能した。 天文19年(1550)甲斐の武田晴信が信濃守護小笠原長時の討伐を決意し、7月15日未ノ刻(午後2時頃)戦陣を整え、酉ノ刻(午後6時頃)わずかな戦闘でイヌイノ城(埴原城、イヌカイ城を指すとの説もある)を攻略すると、子ノ刻(午前零時頃)には長時の居城大城、深志、岡田、桐原、山家の5城が自落した(『高白斎記』)。 長時は、林城から退去して平瀬城に入り、その後、北信濃の村上義清を頼って落ち延びた。この際、犬甘大炊助政徳は仁木氏と平瀬氏とともに小笠原方として頑強に武田勢に抵抗したが、翌20年に犬甘城は馬場信房の急襲を受け陥落、武田氏に接収され、ほどなく廃城になった考えられている。 政徳の跡を継いだ三男 久知は、天正10年(1582)の武田氏滅亡後、府中に侵攻した小笠原貞慶に仕え、小笠原家の筆頭家老となり、家中で重きをなしている。 犬甘城跡は、江戸時代後期の天保14年(1843)に松本藩主の戸田光庸により、遊園の地として領民に開放されたと云われ、現在、城跡は城山公園として整備されている。 |

| ◆ 構造と感想 |

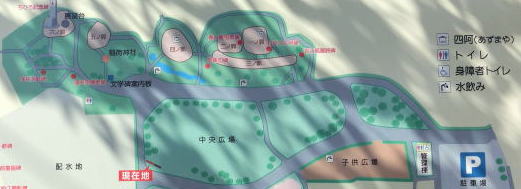

| 松本城の北西1.5km程、松本平中央東部に位置し、梓川の支流奈良井川東岸に北から伸びてきた丘稜先端に築かれ、西側に180度 眺望が開けている。 東側は緩やかな斜面であるが、西側は急襲な斜面で奈良井川に落ち込んでいる。城山公園の西側部分が城跡で、郭や堀切などの遺構が残っているが、公園化によって城跡らしさがやや薄れているのが残念である。また、東側に低い切岸以外に防御施設が見当たらないのも不思議である。 構造は、南北に細長い丘稜線上に主郭から六ノ郭までを直線に連ねた連郭式で、各郭間は堀切によって区画した単純なものである。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 松本城の北西1.5km程に位置し、JR篠ノ井線の北松本駅西110m程にある白坂宮本交差点より北に400m程行くと宮渕交差点に至る。その交差点を直進し、直ぐのY字路で左手に進み、更に北に680m行くと道が狭くなる。そこの手前に左折する道があり、そちらに左折して道なり250m程行くと右手に「城山公園」の駐車場がある。駐車場の南側が公園で、公園の西側が城跡である。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

北端の堀切 主郭北方向   五・六ノ郭間の堀切 五ノ郭より六ノ郭を見下す |

|||