|

|

| 主郭北方向 | 主郭北側の二重堀切 |

| 伊深城 No20202−04 | (いぶかじょう) |

|

|

| 主郭北方向 | 主郭北側の二重堀切 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : 岡田城 |

| 所在地 : 松本市岡田伊深 |

| 築城年 : 室町時代 |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 土塁、堀切、竪堀、石垣 |

| 訪城日 : 平成24年10月19日 |

| ◆ 歴 史 |

| 伊深城は、治承4年(1180)に岡田冠者親義が築城したと伝えられるが、室町時代中期に井深氏によって築城されたと推定されており、その後に井深氏に代わり後庁氏が城主になったとされる。 天文19年(1550)甲斐の武田晴信が信濃守護小笠原長時の討伐を決意し、7月15日未ノ刻(午後2時頃)戦陣を整え、酉ノ刻(午後6時頃)わずかな戦闘でイヌイノ城(埴原城、イヌカイ城を指すとの説もある)を攻略すると、子ノ刻(午前零時頃)には長時の居城大城、深志、岡田、桐原、山家の5城が自落した(『高白斎記』)。 ここにある岡田ノ城が伊深城のことで、赤沢左衛門尉が武田氏に降り、後庁氏の籠もる伊深城を攻め落としたと云われる(『小笠原大系』)。その後、左衛門尉は武田家臣団に組み込まれ、伊深城へは武田の家臣 小宮山織部が城代として配された。 天正10年(1582)武田氏が滅亡し、織田信長が本能寺で横死すると、徳川家康の支援を受けた小笠原貞慶が府中に復帰し、左衛門尉の子式部少輔清経は貞慶の支配下に入った。 しかし、翌天正11年(1583)に清経は塔ノ原城主海野三河守、小岩岳城主古厩因幡守とともに上杉氏に通じ、貞慶に謀反を企て、それが発覚し切腹を命じられ、赤沢氏は滅亡した。その際に伊深城も廃城になったとされる。 |

| ◆ 構造と感想 |

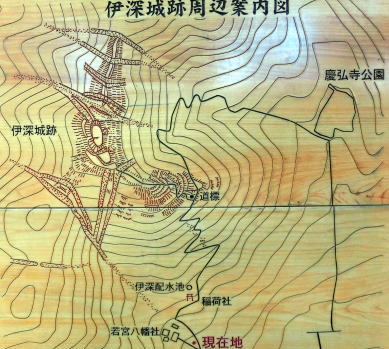

| 松本平の北東部、女鳥羽川右岸、伊深集落北側、標高912m・比高200mの通称城山に築かれた山城である。山麓には三才山峠や武石峠、田沢・会田へ通じる街道が通り、深志(信府)の北辺の交通の要衝であった。 構造は、山頂に北から南へ階段状に主郭、二の郭、三の郭を連ねた連郭式で、主郭の北側背後を大規模な二重堀切と1条の小堀切で遮断し、その先80m間の緩やかな尾根に3条の堀切を入れ防備を固めている。南西尾根の鞍部にも2条の堀切、東尾根の三の郭下にも1条の堀切を入れ、堀切からの竪堀も長く落とし、加えて三の郭南斜面に1本竪堀を落とし、主要部を区画している。東尾根が大手筋で、堀切から6、70m緩やかに下り、その先でやや急な傾斜となり、登城路の左右に10段程の帯状の段郭を経て四の郭がある。ここから南斜面をジグザグに下ると若宮八幡社である。 主郭は30m×15m程で、西と南に虎口が開き、北側は土塁が付帯している。二の郭は主郭から大きく落ち込み、東西の二段に分かれており、上段が17m×16m程の台形で、下段が33m×10m程の細長い郭である。三の郭は二の郭から一段下がり、15m×9m程の三角形である。三の郭からの竪堀や主郭の南と西の虎口下には土留め用と思われる石垣が僅かに残っている。 小規模な城砦ではあるが、高低差を活かした堀切による守備は見応えがる。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 松本市街から国道143号を北上し六助池交差点で右折する。400m程東進した矢作交差点を右折し国道254号に入り、東に240m程行ってT字路で左折する。左折して直ぐに右にカーブし東へ120m程行くと初めての十字路があり、伊深城への小さな案内板が建てられている。そこで左折し道なりに北方向に240m程行くと若宮八幡社の鳥居前に至り、鳥居右手の道を登って行けば城跡に至る。なお、鳥居前の左手に駐車場が整備されている。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

主郭の西虎口外 二の郭上段と主郭南側切岸 |

|||