|

|

| 櫓台と主郭 | 先端の竪堀群 |

| 熊川城 No18501−01 | (くまがわじょう) |

|

|

| 櫓台と主郭 | 先端の竪堀群 |

| ◆ 城郭の概要 |

| 別 名 : |

| 所在地 : 三方上中郡若狭町熊川 |

| 築城年 : 永禄年間(1558〜70) |

| 形 式 : 山城 |

| 遺 構 : 堀切、竪堀、櫓台、 |

| 訪城日 : 平成27年5月10日 |

| ◆ 歴 史 |

| 熊川城主は沼田氏で、観応2年(1351)に足利尊氏から瓜生庄下司職を賜り、居館を熊川城の北山裾に構えたと伝えられている。 代々足利将軍家に奉公したようで、「永禄六年諸役人付」に詰衆番衆として沼田弥七郎統兼・沼田勘解由左衛門尉清延の名が見え、この頃に熊川城を築城したと推定されている。 永禄12年(1562)若狭守護武田氏の被官松宮玄蕃允に攻められ、沼田一族は近江に逃れ、この後は新領主となった松宮氏が熊川城を使用していたらしく、元亀元年(1570)織田信長が若狭入りの第一夜をこの城で過ごしている。 その後、天正12年(1584)に丹羽長秀が若狭に入部した時期に破却されたと考えられている。 |

| ◆ 構造と感想 |

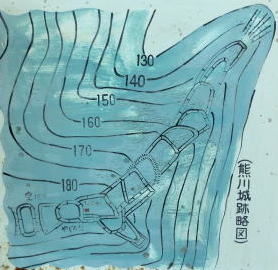

| 熊川城は若狭と近江を結ぶ軍事・商業の要地を北麓に見下す山城で、山稜から北に張り出した支尾根の先端部(標高180m付近)に築かれている。 頂部に櫓台を置き、その背後は鞍部を経て尾根続きとなるため三条の堀切で遮断している。櫓台から一段下がった北東方向に三段に分かれた主郭を配している。主郭最上段の南東側に小さな張り出しがあり三段の腰郭が、主郭二、三段目の南東側には帯郭が付帯している。さらに主郭から五、六段の段郭が続き、先端に竪堀が数本入れられている。 階段状に削平地が連続させた単純な造りで、風化も進んでいるようで鋭さにも欠けている。 |

| ◆ 道 案 内 |

| 舞鶴若狭道の小浜インターを下りて最初の小浜IC交差点を直進する。次の小浜IC口交差点で左折し国道27号に入る。国道27号を東に9.6km程行くと国道303号との分岐の三宅交差点に至る。この交差点で左手に進み国道303号に入る。国道303号を滋賀県に向けて4.1km程進むと熊川小学校前交差点に至り、この交差点で右折し熊川宿の通りに入る。110m程先の右手の無料駐車場(松木神社の手前)に車を止め、その70m程先の白石神社へ入り階段を登り、左手から山道に入る。 |

| ◆ | TOPへ | 戻る | |

|

|

|||

三重の堀切   主郭の西方向 先端への段郭 |

|||